【高原行歌】情牽地質(zhì)三十年 羌塘盆地是我家

| 2024-09-26 來源:香巴拉資訊 | 分享: |

今天的《高原行歌》我們來認識西南石油大學羌塘盆地研究院院長王劍。他把羌塘盆地當作家,三十年如一日,往返藏北高原和實驗室,帶領(lǐng)團隊攻克地質(zhì)研究難題,為我國油氣資源的勘探與開發(fā)提供了重要理論支撐。

走進西南石油大學羌塘盆地研究院,首先映入眼簾的就是墻上極具特色的標志,這是王劍教授和團隊專門設(shè)計的:底部長長的橫線代表著特提斯構(gòu)造域,在昆侖山和唐古拉山之間的就是羌塘盆地,形狀像一只高原上正待“起飛”的雄鷹。王劍告訴我們,為了探尋藏北高原地下埋藏的奧秘,他一待就是整整29年。

王劍告訴記者:“因為羌塘盆地處于全球富油氣帶,它的兩邊都找到了大型的油氣田,而到目前羌塘盆地還沒有這么大的油氣發(fā)現(xiàn)。根據(jù)它的地質(zhì)背景和地質(zhì)條件,它應該能有很好的生油條件和油氣資源前景。”

羌塘,平均海拔5000米以上,含氧量不到內(nèi)地的40%,被稱為“生命禁區(qū)”,卻也是王劍和團隊的“追夢之地”。為了獲取關(guān)鍵數(shù)據(jù)與樣品,王劍團隊多次深入藏北羌塘無人區(qū)。高寒缺氧、狂風暴雪、陷車露宿......他們時刻面臨著意外與危險。

“每當我在羌塘高寒缺氧、睡不著覺,或者遇到極其艱難的時候,我也曾經(jīng)發(fā)誓再也不要來羌塘了。可是每次等我回到成都,獲得了一堆新的數(shù)據(jù)以后,又發(fā)現(xiàn)了新的問題的時候,我又上了羌塘,就這么反反復復三十多年在羌塘堅持下來了。”王劍這樣告訴記者。

30年來,王劍及其團隊也在不斷地收獲“好消息”:他們攻克了一系列地質(zhì)研究難題,創(chuàng)新提出了青藏高原羌塘含油氣盆地演化模式,為推動青藏高原新區(qū)油氣勘探提供了理論依據(jù),還首次證實羌塘盆地具有良好的成烴與油氣保存條件。團隊從高原帶回來的井深0米到4696.18米的巖石樣本作為資料成果,現(xiàn)完整保存在西南石油大學羌塘盆地研究院的科研教學基地,讓越來越多的學生直觀感受地質(zhì)科學的魅力。

西南石油大學地球科學與技術(shù)學院2023級碩士研究生程生武說:“王老師已經(jīng)是年過60了,他依然沖在地質(zhì)考察的前線。不光給我們講一些理論知識,而且讓我們把理論和實踐結(jié)合起來,我覺得王老師在專業(yè)知識以及對地質(zhì)的熱愛、科研探索的精神方面,都是值得我們年輕人去學習的。”

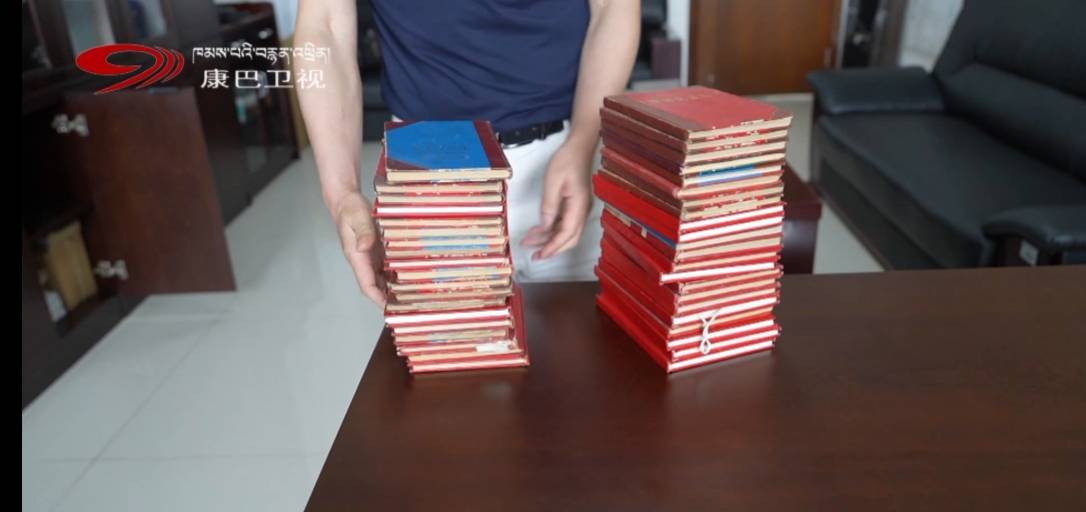

時光飛逝,而地質(zhì)人追夢不止。王劍的書柜里留存著60多本“野外考察紀錄本”,最早的一本是1984年。手繪地質(zhì)圖、考察點坐標、古生物化石、樣品標本等內(nèi)容,都在上面記錄得整整齊齊。這些是王劍擇一事、終一生最好的見證。

王劍表示:“油氣資源是我們國家的戰(zhàn)略資源,我為國家的油氣資源能夠做點事,能夠解決或者解答羌塘的很多的有關(guān)油氣資源的‘謎’,這是我們的一個夢想,也是我們的一個追求,這也是吸引我們多年來堅守在羌塘盆地的一個動力吧。”

編輯 郝莉娜