筆尖上的修行者

| 2018-12-04 來源:中國西藏網 作者: | 分享: |

有這樣一位唐卡藝人,他從小深受家庭和藏傳佛教文化藝術的感染熏陶,酷愛繪畫,尤其在讀高中期間更是迷戀于唐卡的精美藝術;他潛心鉆研,孜孜以求唐卡繪畫技藝,在佛學與美學的藝術殿堂里汲取、傳承、徜徉、升華,他就是熱貢畫派唐卡藝人扎西多杰,一位筆尖上的修行者。

?

?

圖為在作畫的扎西多杰

在一個白雪皚皚的冬日,記者來到了位于甘肅省武威市天祝藏族自治縣烏鞘嶺國際滑雪場的扎西多杰唐卡藝術所。初次來到這里,一下子被眼前的畫面所驚呆,一幅幅唐卡在記者眼里是那樣的精美,散發著耀眼的光芒,畫師們盤腿而坐,他們手中的筆像是一個個舞動的精靈,在畫布上跳躍著,整個畫室顯得寧靜又莊重。窗外,遠處是潔白的馬牙雪山,雪山下是廣袤的草原,這樣的景色和室內的唐卡以及身穿藏族服飾的畫師們構成極為和諧的畫面,一種別樣的美好氛圍,讓目睹者心靈受到洗滌和震撼。

?

?

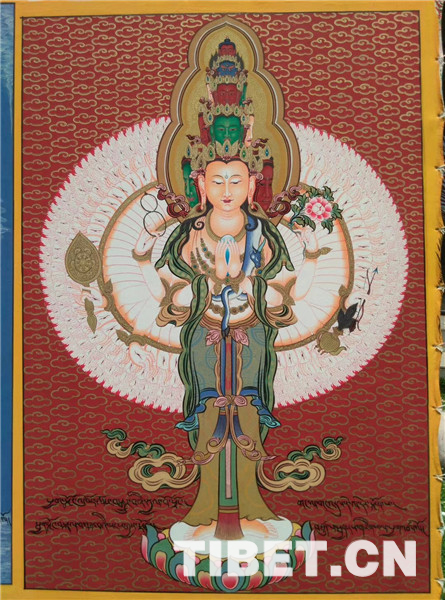

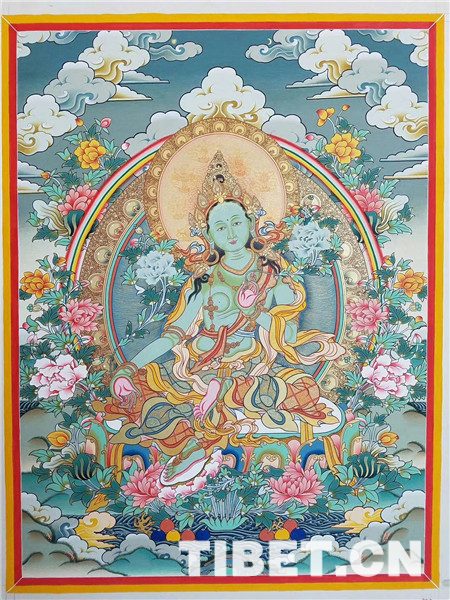

圖為扎西多杰唐卡作品

扎西多杰接受了來訪,他向記者介紹了唐卡的歷史淵源、發展現狀和傳承,詳細回答了記者所提出的問題,讓記者對他有了進一步的了解。

扎西多杰告訴記者,唐卡藏語音譯叫“唐卡杰”,是一種用彩緞裝裱成的卷軸畫,容易攜帶。唐卡包羅萬象,包括歷史、醫藥、宗教、民間傳說、天文地理等,所以被藏民族視為珍寶,也被稱為藏民族“百科全書”。

唐卡是藏民族的文化瑰寶,其色彩鮮艷璀璨奪目,雖經幾百年的歲月,色澤仍艷麗明亮,被譽為“中國民族繪畫藝術的珍品”。唐卡藝術是中華民族民間藝術中彌足珍貴的非物質文化遺產,深受廣大唐卡愛好者的青睞。其起源歷史悠久,從公元7世紀有藏文記載起,至今已有1300多年的歷史,從地域上形成了三大主流畫派,即:衛藏地區的勉唐畫派,康巴地區的噶瑪噶孜畫派,安多地區的熱貢畫派。時至今日,它仍然煥發著燦爛的藝術光芒。

扎西多杰,出生于甘肅省武威市天祝藏族自治縣朵什鎮一個普通的牧民家庭。他從小深受家庭和藏傳佛教繪畫藝術的感染熏陶,酷愛繪畫,上學時他利用各種機會積極參與畫展、板報等繪畫制作,還曾利用假期和課余時間跟著畫僧和民間藝人學習繪畫技藝。接觸到彩繪和唐卡以后,扎西多杰更是迷戀于唐卡的精美藝術。2012年,扎西多杰離開家鄉,獨身前往有著“金色谷底——唐卡之鄉”美譽的青海黃南州熱貢投師學藝。在學習過程中,他得到多位名師指導,繪畫技藝有了很大提升。扎西多杰對繪畫藝術孜孜不倦的追求和對佛教的虔誠之心,打動了熱貢畫院院長、中國工藝美術大師、非物質文化遺產熱貢藝術傳承人娘本,收其為徒,傳授技藝,學其精髓。娘本是一個非常慈悲善良的人,唐卡畫師們認為,畫唐卡是一個洗滌心靈的過程,是為了心中的一方凈土,更是為了一種信仰。

?

?

圖為扎西多杰唐卡作品

扎西多杰說,起初他不懂得唐卡這門藝術的意義,只是覺得老師為什么要求那么嚴格,學習的過程很辛苦。在他的記憶里,每天學習都是從早上五點開始,每天之始并非學畫,而是 “背經”。“背經”和寺院里僧人念經還不一樣,必須刻進心里,每天早上背一兩章,一年下來就是四五百章。然后,是“傳承”。所謂傳承,主要是由老師傳《大藏經》。從釋迦牟尼到十八羅漢,再到今日萬千信徒,佛法如何延續?正是依靠傳承。

在外行看來畫一幅唐卡是很簡單的事情,只要把顏料涂上去就可以了,但事實并不是想象的那樣。在采訪中,記者接觸到了《度量經》,又增長了一份見識。《度量經》是學唐卡必經之徑,這本古書完整地規定了所有佛、菩薩、密修本尊的身體比例。在畫師眼中,只有佛、菩薩的身體才能達到如此完美的比例,人體無法企及。但唐卡又并非因此而缺少了變化,唐卡所描繪的佛、菩薩等多達639尊。它們又有各自的變身,如此演化,畫師必須掌握上千尊佛、菩薩的度量。

?

?

圖為扎西多杰唐卡作品

扎西多杰意味深長地說:“如今回頭看,我覺得這些訓練都是必須的。盡管背經有很多地方還無法理解,但很容易把內容記住。等到畫唐卡時,每尊佛用什么手勢,持什么法器,就爛熟于心了。”在熱貢學習期間,由于扎西多杰謙虛好學、為人憨厚誠實、樂于吃苦助人,且基礎好、見識廣、悟性高、眼光獨到,加上能刻苦鉆研,作品深受娘本大師和尕藏才讓等師兄們的喜愛,繪畫技術得到真傳,技法突飛猛進。扎西多杰還告訴記者,他和他的師兄——青海省一級工藝美術大師尕藏才讓,一起參與了內蒙古鄂爾多斯伊金霍洛旗成吉思汗陵園被破壞和年代久遠褪色的釋迦牟尼壁畫及唐卡的修復,參與了投資2個多億、長105米的巨幅唐卡《釋迦本生傳》等的制作。

非物質文化遺產具有歷史傳承價值、審美藝術價值、科學認識價值、社會和諧價值等多方面的重要價值。唐卡作為非物質文化遺產,其藝術在藏民族的文化藝術中具有一定的代表性,它包含了濃厚的民族特色、鮮明的宗教色彩以及獨具一格的藝術風格。唐卡藝術具有經濟、社會、政治、教育等多重價值與功能因而受到保護與傳承。談起唐卡的傳承與發展,扎西多杰顯得有些著急,他說:“在現代社會多重因素的沖擊下,唐卡藝術的保護與傳承受到多重影響與沖擊,唐卡藝術傳承遭遇了巨大危機,如何保護和傳承唐卡藝術是現代社會面臨的一項重要問題。”扎西多杰是“武威市唐卡非物質文化遺產傳承人”,他不希望看到唐卡走向沒落,但現在,好的畫師越來越少了,扎西多杰說“傳承難啊!”。

唐卡的繪制過程非常復雜。繃制畫布,打磨,素描底稿,上色暈染,鋪金和勾金線,開眼,裝裱。一幅平常尺幅的唐卡,一位畫師要花半年左右的時間才能完成。顏料都是山上的礦物質,由畫師自己研磨。金色也都是純金,技術都是手工的,典型的“慢工出細活”。沒有誠心,沒有智慧,學不下來。

為了傳承發揚非物質文化遺產的唐卡繪畫技藝,在征得娘本大師同意后,扎西多杰藝成回鄉,在天祝藏族自治縣創辦起了“扎西多杰唐卡藝術有限責任公司”。公司成立以來,扎西多杰已經培養了近15名唐卡藝術人才,他以慈善為己任,對孤兒、離異孩子、留守兒童長期免費授課,已先后為38個貧困家庭的孩子免費提供食宿和培訓,使他們有了一技之長,為他們找到了一條自食其力的道路。在培養的學生中,已經有5名成為唐卡藝術的佼佼者。

目前為止,扎西多杰在畫院收過的弟子不少,但在他看來,這種畫院模式仍然不是唐卡傳承的最終之道。有人喜歡唐卡,愛唐卡的人物生動,色彩鮮艷,有人喜歡其中的故事傳說,但他們來畫院學習,也就是學上幾個月。關鍵是,真正學唐卡,“要長期學”,像扎西多杰自己這樣一學就是十多年的人,現在少之又少。

扎西多杰崇德向善、熱愛藝術,用一顆虔誠之心,做唐卡文化的守護者、傳播者,得到了社會各界贊譽,中央電視臺、中國網、新華網以及省內外多家媒體對他進行了專訪報道。在黨的民族政策的光輝照耀下,扎西多杰最大的心愿就是讓華銳唐卡藝術在雪域高原生根發芽、開花結果。

?

?

圖為扎西多杰和畫師共同完成的世界偉人巨幅唐卡

在采訪中,有一個亮點最讓記者難忘,也可以說這是扎西多杰與其他唐卡畫師的明顯不同之處。他秉承前輩藝人的創作思想和風格,并在多年的創作、學習和實踐中拓展視野,形成了相對獨特的繪畫審美思想。在傳統中創新,在創新中發展,他以大膽的想象、獨特的思維和新穎的思想,構思創作傾心打造了一幅長49米,寬1.21米的紅色文化唐卡《世界偉人——毛澤東》,這打破了長久以來人們對唐卡的傳統認識。這幅作品弘揚了中華民族精神和革命精神,鼓舞人民實現中華民族偉大復興夢,希望能讓非物質文化遺產更好地得到發展與傳承。變的是風格,不變的是修行,繪畫唐卡就是一種修行。唐卡一般用短幅來表現,但扎西多杰卻用長達49米的巨幅唐卡講述偉人毛澤東的故事。作為武威市非遺文化傳承人,在精力最旺盛的時候,扎西多杰把毛澤東從1893年到1949年輝煌的一生和豐功偉績,用唐卡的藝術語言和手法表現出來,讓唐卡這一古老的藝術表達手法融入了新的藝術理念和生命力,古韻流淌在新的藝術長河中,精彩紛呈。

現在扎西多杰已獲得“民間工藝美術師、唐卡優秀畫師、國際OPC工藝美術大師、中國人民藝術家國家一級工藝美術大師”等稱號,是非物質文化遺產唐卡藝術代表性傳承人。相信扎西多杰和他的唐卡藝術將會結出累累果實,華銳唐卡藝術也會很好地傳承下去,發揚光大!