大而無外 小而無內:李煥民的藏地版畫藝術

| 2018-12-10 來源:中國文化報 作者:陶怡霖 | 分享: |

??? 原標題:大而無外 小而無內

?

?

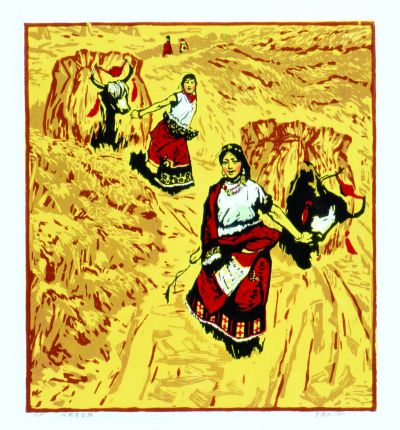

初踏黃金路(版畫) 54.2×49厘米 1962年至1965年 李煥民

?

?

守望(版畫) 148×95厘米 2014年 李煥民

日前,由中國美術家協會、中國國家畫院、四川省文學藝術界聯合會、四川省美術家協會、成都畫院、北京畫院共同主辦的“雪域放歌——李煥民藝術展”在北京畫院美術館開幕。展覽通過李煥民創作的70余件版畫、油畫、素描、創作稿、寫生稿等作品,系統地梳理了他一生的創作脈絡,多面地展示了他的藝術人生。

李煥民是20世紀走向西部的畫家群體中的一員,是中國版畫藝術史上的一面旗幟,他的藝術與西藏主題密不可分。李煥民選擇西藏看似偶然,卻有著歷史的必然性。入藏初期,他的作品側重再現對藏民生存樣態的關懷;“文革”后,其創作追求形式,弱化主題性;90年代起,他尋找著藏地的精神性表達,超時空的永恒性和紀念碑式的意味是這個時期的典型特征。在數十年的藝術追求中,他創造的藝術高峰為我們當下樹立了標準。

李煥民原名何國儒,1930年生于北平,1946年參加北師大開辦的由中共地下黨領導的團結中學生的進步組織“補習班”,1947年考入國立北平藝專。一年后,因參與學生運動,被國民黨通緝。在共產黨的安排下,何國儒更名為李煥民,前往解放區。新中國成立后,李煥民進入中央美院“美干班”學習,其創作的抗美援朝宣傳畫《誰敢來侵犯我們,我們就叫他滅亡!》,先后在新華社、《人民日報》等發表。1951年,李煥民被派到重慶《新華日報》美術組工作,開啟了他一生的西藏情緣。

1953年,年輕的李煥民第一次進入西藏, 此行也讓他看到了“從農奴制度的絕境中爆發出來的巨大生命力”。從此,日喀則、江孜、亞東、當雄、唐古拉山等地都留下了他的足跡。

政治主題是20世紀中期的藝術家無法回避的責任,李煥民在新中國時期的創作采用了真切動人的手法來表達對少數民族的持續關注,符合時代精神。至1976年,李煥民創作了《織花毯》《揚青稞》《藏族女孩》《攻讀》《初踏黃金路》等作品。

其中,《織花毯》1953年一問世即引起版畫界注意。作品中,兩個青年藏族女孩正在織花毯,油畫的光影效果在畫面中亦有呈現,刀法的創新使得花毯的表現層次豐富。表現美是這張作品的初衷,但其主體仍是一個帶有古典主義美的漢族少女穿著藏族衣服的形象。

1957年,李煥民創作了《揚青稞》,該作品靈感源自速寫中對細節的感悟,并迅速概括為天、地、人之間的關系。畫面中相互的穿插關系有著清晰的內在邏輯,穩定的“山”字形構圖與獨特的仰視,呈現出一種神圣感。畫家從寫生感受中升華立意,再整合藝術語言,形成畫面意境的表達。

李煥民在創作《藏族女孩》時,經歷了典型形象的尋覓和刻畫過程。他發現藏族孩子有一種“特殊”的味道,通過觀察大量藏族兒童形象,提煉出藝術表達的核心——對眼睛、嘴唇等細節的表現,一個欲言又止、害羞好奇的矛盾體躍然紙間。而他的《攻讀》也是一件感人至深的作品,一方面在于其形象刻畫,另一方面則在于其題材內容。形象細膩,刀法講究,令物象的塑造更為精準,呈現出寫實的形象和寫意的畫面效果。

1963年《初踏黃金路》的問世,奠定了李煥民在20世紀中國美術史上的地位。該作品以“砸碎千年鐵鎖鏈,一步跨千年”為主題,描繪了藏族女性牽著馱滿青稞的牦牛回家的場景。作品充斥著抑制不住的喜悅情緒,讓觀者似乎看到了藏族聚居區收割運糧的現場,看到了藏族人民的跨越式進步。選擇藏族女性作為畫面形象,是在李煥民藝術構思不斷升華后的產物,其用意深刻。主觀處理畫面色調,金黃色的麥田與藏族女孩紅色的衣袍形成色彩交響曲。構圖體現了畫家對作品形式感的強調和畫面構成的重視,作品透露出音樂性的表達,燦爛、斑斕,簡潔卻又滿是內容。

此次展覽中,《醫》《新建藏族小學》是銅版畫,其審美趣味與解放區木刻不同,無論構圖、人物形象塑造,還是光影處理等,都可見歐洲大師倫勃朗的影響。而《高原峽谷》則跳出具體事物的描寫,思維開闊,其立意和構圖所展現出來的思維方式有所改變,歐式意味明顯減少。

“文革”結束后,李煥民仍“深耕”在藏地沃土,在藝術表現上也明顯傾向于個體對生命存在和自然環境的體悟,弱化主題性意涵,從題材內容到構圖充滿了理性卻又浪漫的氣息。《在那遙遠的地方》寄托了李煥民青年時期的想象。20世紀30年代,王洛賓創作的歌曲《在那遙遠的地方》使得青藏成為眾多青年人心中的“詩和遠方”。年少的李煥民為之入迷,由此對遠方的西藏懷有深切的情結。該作品畫面以單純、細膩而美好的人物形象指代了畫家心中“好姑娘”的向往。這種浪漫主義創作方式在這一時期顯得尤為突出。

可以說,李煥民藝術歷程的每個轉換都伴隨著時代變遷。古稀之年,他依然行走于藏地沃土,找尋著人性的共識。新的視覺元素促使他開始思考藝術的終極問題。《高原之母》《守望》《吉祥如意》《開犁》等是這一時期的代表作,作品呈現出跨時空屬性,具有紀念碑式的意味,是畫家歷史積淀的物化與升華。

2014年問世的《守望》是年邁的李煥民在藝術路上的最后力作,畫家希望以此寄托他對守住牧民樸實、渾厚、堅強本色的期許,亦流露出對未來更好的展望。畫面的雕塑性彰顯出人物的精神力量,其寫意性亦有著牧歌式的抒情。與其說是藏族婦女守望賽馬會,不如說是李煥民守望著這片精神家園的過去與未來,守望著自己的藝術信仰。

對于藏族的宗教信仰,李煥民既是熱情的融入者,又是冷靜的旁觀者。他從未創作關涉宗教題材的作品,那些帶有宗教意味的儀式被他視作藏地的底色而超越了其本身的意涵。李煥民在主題表現上傾向于刻畫人的精神性,從個體到族群,再到整個人類精神命運的表達。

李煥民的藏族朋友為他起了一個藏族名字:貢嘎降措,意為“雪山大海”。他的藝術一如其名,在深入中求變,在開掘中重尋,每個轉換都在“摸高”與“深挖”。他放歌雪域高原,記錄下藏地半個多世紀的滄桑巨變,不斷找尋著一個民族不朽的精神源泉。

(作者系北京畫院理論部編務)