雅江河畔一個青年和藏毯走出的“私人訂制”之路

| 2019-10-17 來源:中國西藏新聞網 作者: | 分享: |

原標題:【天河兩岸看西藏】雅江河畔一個青年和藏毯走出的“私人訂制”之路

近日,“天河兩岸看西藏”新媒體采訪活動報道小組來到了有著“藏毯之鄉”美譽的日喀則江孜縣,在這里遇到了創業青年旦增稱來,聽他講述了與江孜藏毯間割不斷的緣分。

打破傳統

改變江孜藏毯所處困境

青藏高原,寒冷的氣候為藏毯的產生提供了最佳條件。這里的羊毛,毛質粗硬、彈性強,很適合做地毯。因此,由羊毛編織而成的藏毯,成為了藏族同胞家中的必需品,江孜藏毯便是其中之一。

圖文旦增稱來辦公室里滿滿的榮譽。

江孜藏毯與波斯地毯、土耳其地毯并稱為世界三大名毯。染料用到的是野生植物的汁、礦石、色土等,配成幾十種不同的顏色。其紡織精密,經久耐用,花紋富有民族特色,顏色鮮艷奪目。早在明清年間,就是朝廷的貢品。可以說,江孜藏毯凝結了藏族同胞悠久歷史和民族特色,融匯了雪域高原千年文化的積淀,是世界民族工藝美術寶藏中的一朵奇葩。

圖為工人正在編織。

旦增稱來是個90后小伙兒,大學畢業后,他聽從家人意見,考上了公務員,在別人眼里,他有了“鐵飯碗”。“但我深知自己不想一直這樣,過朝九晚五的生活。我想做點自己真正喜歡的。”旦增稱來說,就這樣,他帶著火熱激情,踏上了艱辛的創業之路。

創業,他選擇的是自己最熟悉的江孜藏毯。“我生在這里長在這里,對于江孜藏毯再熟悉不過了。”旦增稱來說,“因此,我也深知它走入了‘困境’,我要做的就是讓更多的人知道它,了解它,愛上它。”

憑著這份信念,還有濃濃的故鄉情,他注冊了一家合作社。可創業哪有那么容易,人員少、技術弱、銷售渠道窄等等一系列問題擺在了面前。他沒有放棄,反而愈挫愈勇。所有事都親力親為——人員少,他便自己來;技術弱,自己去學習摸索;銷售渠道窄,自己各處聯系。

“這一系列問題的核心是如何改變江孜藏毯所處的困境。一直以來,當地人都在按照傳統的理念制作,幾乎沒有人去嘗試創新,導致走出本地后,消費者對它的接受度很低。”旦增稱來說,“所以我要做的就是將傳統與創新結合起來。”

打破原有模式,需要多大的勇氣和魄力。在這期間,他屢屢碰壁,當地人不能理解他所說的“創新”。直到人們看到一件件創意滿滿的新產品陳列在眼前時,便知道這個倔強的小伙子成功了。“江孜藏毯有它獨特的魅力,那么,如何在不丟掉它的靈魂的前提下,再做工藝等方面的改進?非常難!”旦增稱來說,“因此,我們前后做了一年多的實驗,終于成功獲得了‘紙樣實用技術發明專利’。”

融入環保理念

產品遠銷國外

以前人們制作的江孜藏毯主要是賣到本地市場,無論是圖案還是顏色,都遵循了傳統,但是本地市場就那么大,總會飽和。想要走出去,必須改變。“我們的染色技巧不一樣了,色彩比以前更加豐富,制作出來的產品,圖案看起來更加立體,便有了3D的視覺效果。因為花樣少、色彩舊,要想實現‘私人定制’的目標很難。”旦增稱來介紹。如何呈現3D效果呢?他和他的設計團隊,不斷在電腦上進行設計,一遍又一遍。

圖為花色繁多的藏毯原料。

就這樣,潛心鉆研近兩年后,2016年,他們生產的產品,憑借耳目一新的圖案,讓人眼前一亮的色彩搭配,一經上市就贏得了極大的關注度,并遠銷國外。可以說,他們生產出來的具有3D效果的藏毯,在江孜乃至整個西藏的藏毯業中都是獨一無二的。

這還不夠,旦增稱來又在產品中融入了“環保”理念。可以說他懂得迎合市場,又或者說他更知道消費者想要什么樣的產品,這就是他成功的秘訣。“我們還做了掛毯等多種多樣的產品,可以滿足各類人群的需要。”

雖然創業之初聽了太多的質疑聲,但成功后,他并沒有拋棄家鄉人民,反而將他們吸納進來,吃水不忘挖井人,他給當地人提供就業機會。如今他注冊的公司團隊人員已經從最初的5人發展了到23人(固定)。此外,還吸納了來自周邊鄉村的340戶人家。“以前自己做藏毯的時候,一個月能有3000塊錢的收入已經算是很高了,現在我們每個月工資在6000元,而且還不用擔心銷路問題。”一位工作在這里的藏毯編織者笑著告訴記者。

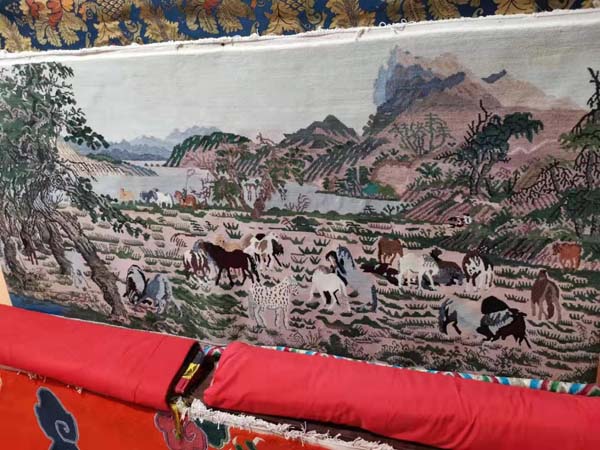

圖為融合環保元素的江孜藏毯。

有了現代卡墊生產工藝,也有了不斷壯大的人才隊伍,公司的運營狀況越來越好。說起下一步的打算,旦增稱來表示:“想通過自己身份轉變的例子,讓更多的大學生參與進來。因為,現在有很多年輕人的就業觀念在轉變,他們經常找我問一些問題,想為家鄉做一些事。”除此之外,他還想打造一條從原材料供應到加工到銷售的完整產業鏈,這一切都在有計劃地進行中。

靈感源于生活,對于旦增稱來,雅江就是他靈感的源頭。每每思路斷線時,他都會去離家不遠處的雅江邊走走。“我也想編織一條關于雅江的藏毯,但是目前還沒想好怎么做。”他笑著說。(李海霞 扎巴旺青 何寶霞)