四川壤塘:點石成金,石刻助力農牧群眾脫貧增收

| 2020-08-25 來源:阿壩新聞網 作者:尼瑪初、桑木周 | 分享: |

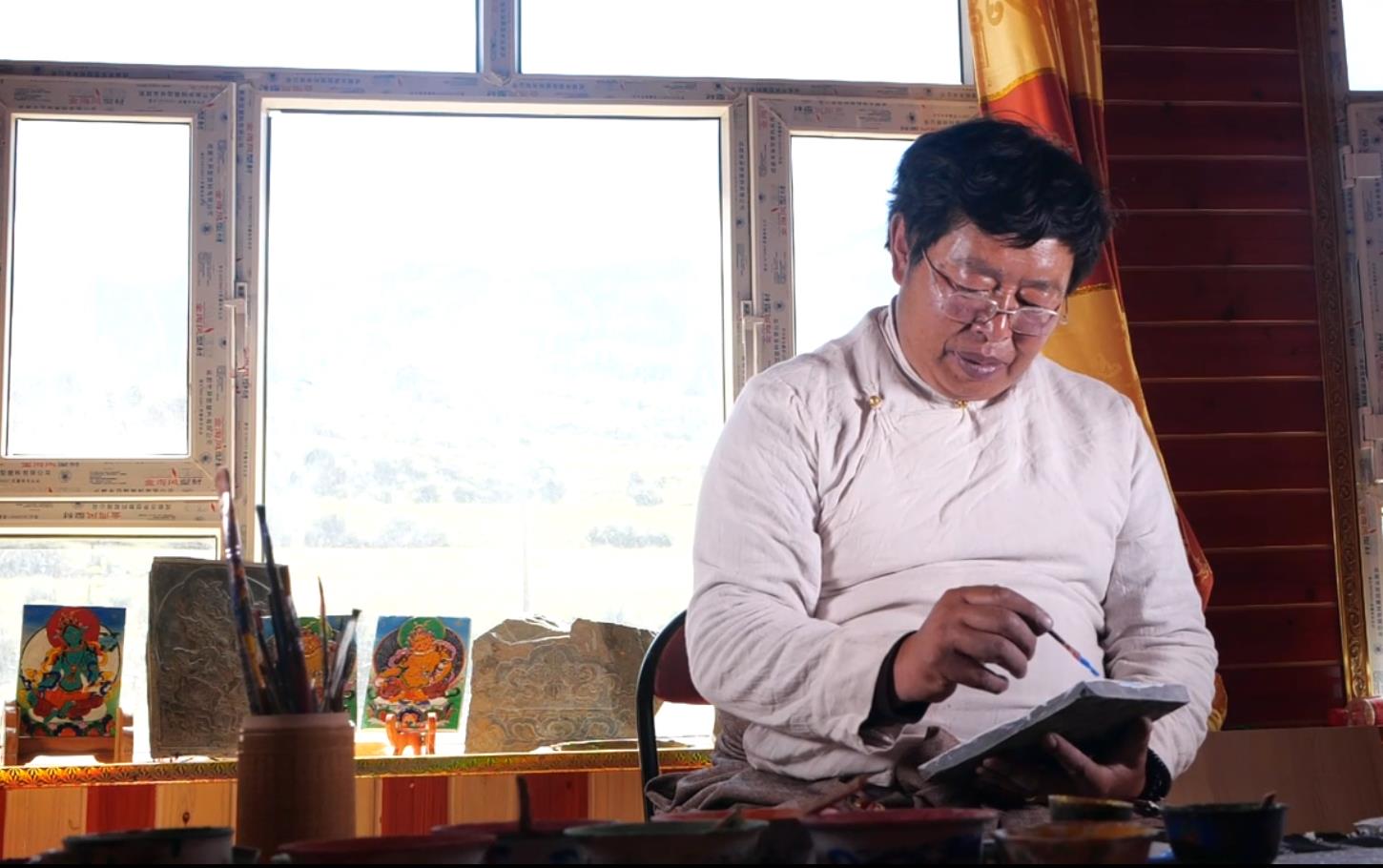

8月24日清晨,壤塘縣棒托石刻公園中如往常一樣傳出“叮叮當當”的響亮聲音。30余名學員在石刻傳習所中,手中的刻刀隨著線條靈活游走,教師班瑪羅爾吾不時的指點、比劃著......

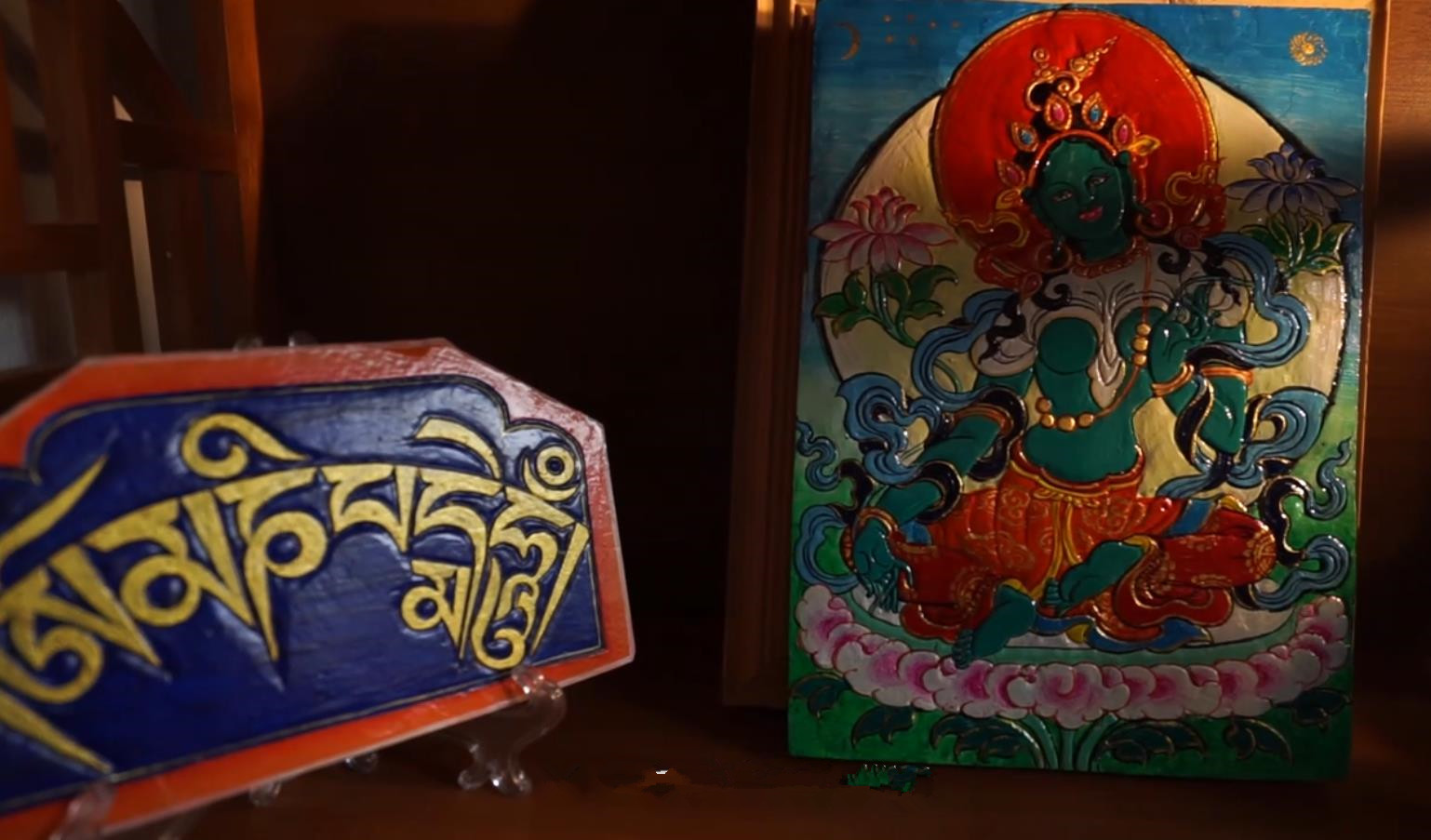

棒托石刻公園位于壤塘縣茸木達鄉,公園里堆積著從明正統年間鐫刻的50多萬塊不規則石刻,引人注目。據介紹,這是目前世界上最完整的石刻藏經,也是國內數量最多的石刻藏經堆,距今已經有近600年的歷史。2001年,棒托寺被國務院公布為第五批全國重點文物保護單位。壤塘藏經石刻技藝也在2011年入選四川省非物質文化遺產名錄。

“這些石刻都是我們雕刻的。”班瑪羅爾吾指著身邊的一片片栩栩如生的石刻自豪地說到。土生土長的班瑪羅爾吾傳承了古老的石刻技藝,成為了省級非遺傳承人。在政府的引導下,他成立了棒托石刻傳習所,帶領著一批熱愛“壤巴拉”石刻藝術,有一定技藝基礎的民間藝人,統一組織、統一培訓、統一管理、統一銷售石刻。

“現在我們都吃上手藝飯了,不僅傳承了石刻技藝,還靠著石刻脫貧致富了。”傳習所學員牙班說到,牙班是茸木達鄉牙格車村的建檔立卡貧困戶,家中有8口人,年老的父母都患有大骨節病,姐姐遠嫁后,家庭的重擔都壓在了牙班身上,沒有一技之長的他靠著挖藥、種植獲得的收入微薄養活著一家人,生活愈發艱難。

隨著壤塘縣大力實施文化強縣發展戰略,壤塘藏經石刻技藝讓牙班看到了希望。2016年牙班主動加入石刻傳習所,跟隨班瑪羅爾吾學習石刻技術。通過學習技能,吃上了“手藝飯”,2017年底,他家成功摘掉了貧困戶的帽子,從“貧困戶”變成了“致富人”。

僅在茸木達鄉牙格車村和牙班一樣通過石刻技藝摘掉貧困帽的共38名,在班瑪羅爾吾的帶領下,他們每天都會來到棒托石刻公園雕刻景觀石像,前來參觀的游客絡繹不絕。“石刻傳習所+公司+農戶”已成為當地農牧群眾脫貧致富新模式。

精益求精的工匠精神帶給人們的不僅是視覺上的震撼或藝術上的享受,亦有追夢人自身物質層面的回饋。據悉,如今從事“壤巴拉”石刻藝術制作的達到70余戶,年均收入最高達13萬元,最低也能達到2萬余元。點石成金,石刻成為帶動群眾增收的新興產業。

世界最大石刻藏經堆棒托石刻、中國藏族民居之王日斯滿巴碉房……,近年來,地處阿壩州西部的壤塘縣,依托厚重的文化底蘊,通過挖掘整合非遺資源,目前已成立非遺傳習所47個,涉及藏戲、唐卡、石刻等不同領域和技藝,通過文創產品銷售,走出了一條農牧民不離鄉、不離村、不離土、不離牧的技能增收新模式。