夢想指路|這兩個讓科技迷“燃燒”的問題,到底有多重要

| 2022-03-11 來源:新華網(wǎng) | 分享: |

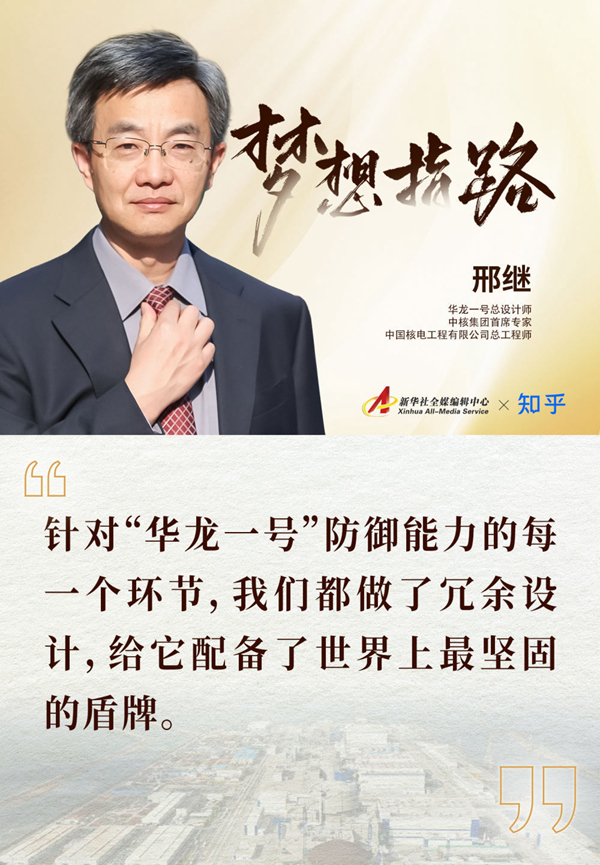

春風中,夢想的種子在播撒。新華社全媒編輯中心聯(lián)合知乎發(fā)起“夢想指路”大型互動,邀請“華龍一號”總設計師邢繼、短道速滑奧運冠軍武大靖、《只此青綠》領舞孟慶旸和格力電器董事長兼總裁董明珠等不同領域人士分享經(jīng)歷和觀點,引發(fā)了千萬網(wǎng)友討論。

“華龍一號”總設計師邢繼回答了兩個足以讓科技迷“燃燒”起來的問題:如何看待我國自主研發(fā)的第三代核電“華龍一號”?科技自主創(chuàng)新對中國有多重要?

來自各行各業(yè)的眾多網(wǎng)友和他展開了隔空討論。?

“華龍一號”是我國基于三十余年核電研發(fā)、設計、建設和運行經(jīng)驗,自主研發(fā)并成功建設的先進三代壓水堆核電技術,在設計、設備、燃料、軟件、建造、運行維護等領域均具有完整的自主知識產權,在安全、技術和經(jīng)濟指標上達到或超過了國際三代核電用戶需求。

邢繼說,我們可以自豪地宣稱,“華龍一號”是一座安全的、值得驕傲的核電站。

“華龍一號”的盾牌有多堅固?邢繼說,他們創(chuàng)新性地采用“能動加非能動”的安全設計理念,設置了完善的嚴重事故預防和緩解措施,讓它可以抵御大型飛機的撞擊,可以抵御17級臺風、9級地震的強度。

務實的回答讓網(wǎng)友忍不住繼續(xù)補充。“tom zhang”驕傲地說:“它標志著中國打破了國外核電技術壟斷,正式進入核電技術先進國家行列,這對我國實現(xiàn)由核電大國向核電強國的跨越具有重要意義。”

一些網(wǎng)友討論了“華龍一號”科技突破的必然性和在當下的必要性。

為了達成雙碳,能源結構調整勢在必行。核電,將要承擔更為重要的歷史角色。“柳沅”說,作為低碳能源,核能具有能量密度大、電力穩(wěn)定、占地規(guī)模小、長期運行成本低等優(yōu)勢,已成為未來清潔能源系統(tǒng)中不可缺少的重要組成部分。

網(wǎng)友“初心”的視野更為廣闊,他認為,我國產業(yè)化全面升級、能源轉型的前提,是電能供應要穩(wěn)定。電能保障不只是關乎民生,更關乎于我國在多個賽道的戰(zhàn)略轉型。這些細小的轉型,像一只只蝴蝶,在不同領域同時扇動翅膀,會帶來蝴蝶效應般的連鎖改變。

另一些網(wǎng)友圍繞“卡脖子”和自主創(chuàng)新,談起了苦澀又充實的過往記憶。

其實在很多行業(yè)都有些深刻體會,“卡脖子”的不僅是某一個行業(yè),而是很多的子領域,“徐子陵”說。

解決“卡脖子”問題,化緣是不成的,網(wǎng)友“王小板兒”說,能否堅持科技創(chuàng)新在我國是一個生死攸關的問題。

“操震球”分享了自己的體驗,他所在公司用的很多材料、器件,都是外國的產品,遭到制裁后,很多關鍵原材料斷供了。公司決定孵化全產業(yè)鏈,之前合作的國產供應商也很支持,投入了大量的人力物力進行研發(fā),很多以前沒搞過的、搞不出來的東西在共同的努力下實現(xiàn)了從無到有。他自此認識到,國家要堅定發(fā)展高端科技產品,打得一拳開,免得百拳來。

更多網(wǎng)友意識到,當我們談論自主創(chuàng)新,我們其實在談論一個民族的自尊和未來。

“懷生叟”將自主創(chuàng)新比喻為手中之劍。“手中有劍不用,強過用時手中無劍。總借別人的劍,把柄握在別人手里,自己會變得被動甚至淪為魚肉。自主創(chuàng)新是打造我們自己的劍,人有我有,人無我亦有,人有我更優(yōu)。主動權有了,才能牢牢把握自己的命運。”

冷靜和憂患刻在中國人的骨子里。“洪權”認為,自主創(chuàng)新要向更深處探索,真正需要解決的是如何讓全社會科技自主創(chuàng)新冒頭,讓所有有技術的人找到發(fā)聲的渠道。

“螺旋真理”立足所在領域,提出在文物等關乎國家文化核心的領域,科技研發(fā)和應用也需自主創(chuàng)新,這也是國家文化安全的組成部分。

一位網(wǎng)友寫道,艱苦奮斗、自力更生一直是中國不斷前進發(fā)展的內核和精神動力,而共享創(chuàng)新則是我們國際化視野與影響力修煉的關鍵,兼容并蓄會讓中國的未來更加美好。

策劃:汪金福、秦亞洲、賈奮勇

監(jiān)制:陳歆、周庚虎、魏驊

統(tǒng)籌:宋玉萌、郜新鑫、鄧婕、盛瑞麗、盧燁

楊喆、趙閃閃、張鑫潤

記者:王菲菲、李紫薇

新華社全媒編輯中心、山西分社

知乎

聯(lián)合出品