抽一次血預知百病成為現實!我國AI蛋白質研究取得一系列重大成果

| 2025-06-04 來源:央視新聞 | 分享: |

在我們每個人的體檢報告中,有不少跟蛋白有關的指標,比如白蛋白、球蛋白、總蛋白、轉鐵蛋白等。我們的身體是由數不清的蛋白質構成的,蛋白質和我們的疾病、衰老息息相關,但人類真正了解的蛋白質結構,至今也不過20萬~30萬個,可以說是九牛一毛。而AI的出現,正以前所未有的力量加速人類對蛋白質的探索過程。有專家預測,在人工智能加持下,未來人類有望破解大量目前還無法破解的疾病,人們的壽命可以輕松突破一百歲;甚至有更大膽的預測,能達到150歲。

這看起來有點不可思議,不過,AI加速下的蛋白質研究已經顯露出強大的能力,近期取得了一系列重大成果。一起跟隨記者的深度調研,來了解破解生命密碼的AI蛋白質研究↓↓↓

破解生命密碼的AI蛋白質研究

總臺央視記者 張春玲:我是人類,這是宏觀層面的分類。當顯微鏡把鏡頭對準我的微觀世界,我其實是由30萬億~40萬億個細胞組成的。再往下說,每個細胞又包含了約數十億甚至上百億個蛋白質分子,所以我的身體所包含的蛋白質分子,可能高達數千萬億億個。

總臺央視記者 張春玲:膠原蛋白、血紅蛋白、抗體蛋白、消化酶等蛋白質就像我們身體里的運輸工、質檢員、維修工,維持著我們機體正常而舒適的生活狀態,一旦某個蛋白“開了小差”,我們的身體就會報錯,甚至停擺。研究蛋白不僅能幫我們找到疾病的真兇,更能幫我們設計出精準的治療方案,研究蛋白就是現代醫學破解人類疾病的終極鑰匙,而AI讓原本緩慢的一切加速了。

把蛋白質圖片變成微電影

探秘我國首個微觀生命大模型

蛋白質研究如此龐大而復雜,科學家希望不再單純依賴昂貴且費時的傳統實驗方法去認識蛋白質,而是像大語言模型生成內容一樣,訓練AI,讓AI來推算出蛋白質的立體結構。這對研究疾病、研發新藥都將有重要作用。去年諾貝爾化學獎得主,就是設計了一個可以預測蛋白質結構的人工智能大模型:AlphaFold。

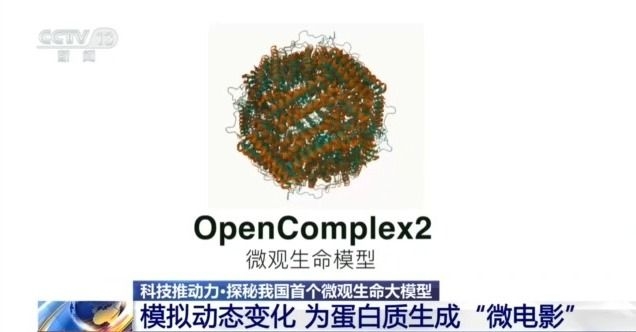

而近期,我國科研人員研發的首個微觀生命大模型,在AlphaFold的基礎上,功能又升級了。它不僅能預測出靜態的蛋白質結構,而且能夠模擬出它的動態變化過程。相當于把蛋白質的圖片寫真變成了微電影。

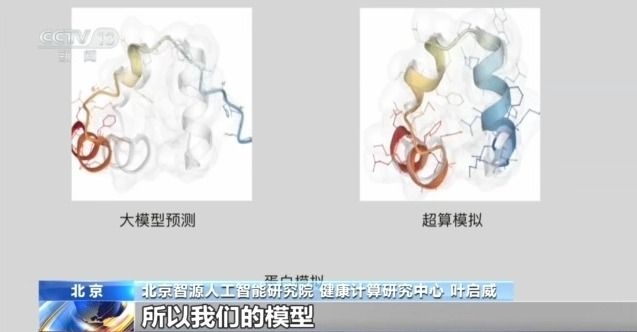

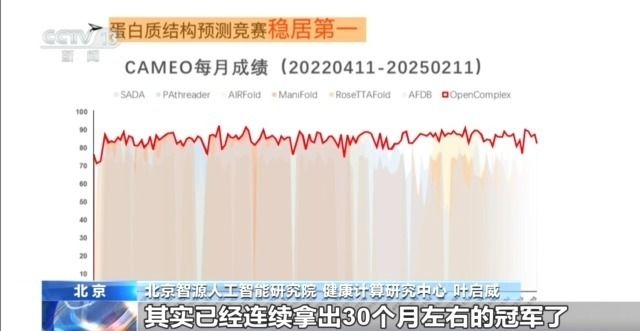

近期,北京智源研究院的科研人員研發出了微觀生命模型OpenComplex2,不僅已經可以完成AlphaFold同類模型的預測功能,同時還可以預測出更大、更復雜的蛋白質結構,與其他的蛋白質預測模型僅能預測出蛋白質結構的照片不同,它能像拍電影一樣預測出蛋白質的動態結構。

北京智源人工智能研究院、健康計算研究中心 葉啟威:其實所有的蛋白質都不僅僅是一個靜態的結構,所以我們的模型更重要的是想進一步探索。不僅僅想預測這些積木的形狀,而且要理解這些積木隨著時間會以什么樣的形式進行變化,并且它們之間相互作用之后會產生什么樣的效果,我們能根據這樣的效果去推斷我們能生成什么樣的藥物,這是整個模型的一大特點。

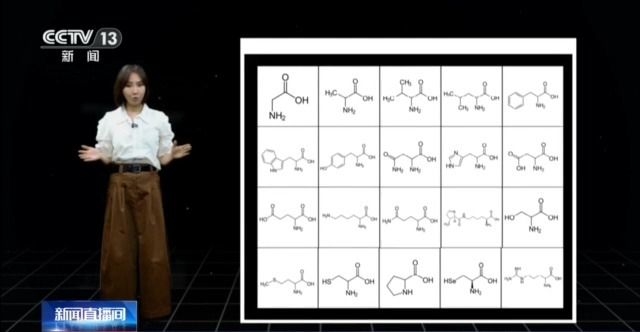

總臺央視記者 張春玲:自然界中已知的有超2億種蛋白質,但慶幸的是,它們的基本組成單元就像積木一樣,只有20多塊。這20多塊積木就像是20多種氨基酸,可以進行無數的組合,形成一個長長的序列,我們叫它“氨基酸序列”。

總臺央視記者 張春玲:過去30多年中,冷凍電鏡、核磁共振、X射線等,許多我們觀察微觀世界的“武器”,都可以幫助我們撥開部分蛋白質結構的迷霧,它們為微觀世界的蛋白質拍攝了大量寫真。科研人員介紹,目前,全球的公開數據可以學習到的蛋白質微觀結構累積了23萬到30萬個,這些寶貴的蛋白質信息成了大模型的語料庫。科學家們讓大模型學習這些蛋白質的語言,從而可以預測出蛋白質的結構。

葉啟威:之前,我們的模型在一個國際競賽中已經連續拿了30個月左右的冠軍,證明了我們在結構預測這些任務上做得非常好。

這個由我國科學家自主設計研發的蛋白質大模型近期即將開源,可以幫助生命科學的研究者加速破解更多密碼,也可以助力藥物研發機構更快尋找疾病的靶點、研究出解決頑疾的鑰匙。

AI蛋白質研究加速創新藥走向臨床

蛋白質研究的目標,不僅在于了解生命本身,它可以幫助我們去研發藥物,進行疾病的篩查和干預。在人工智能的加速下,未來將推動越來越多新的檢測和治療手段走入我們的生活,讓我們真正享受到科技發展帶來的福利。

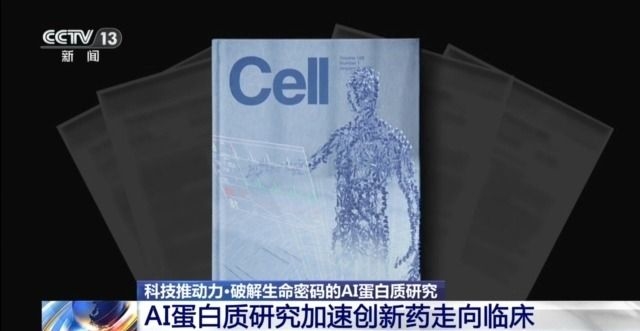

只需采一次外周血,對血漿進行蛋白檢測,就能精準預測數百種疾病的患病風險。這是復旦大學附屬華山醫院與類腦智能科學與技術研究院相關團隊聯合攻關的交叉研究成果,登上了2025年《細胞》(Cell)雜志封面。利用傳統的研究方式,血漿高通量測序蛋白質數據存在復雜交互作用,往往難以單獨處理,而通過AI算法,能夠高效提取關鍵特征,構建精確預測診斷模型。

他們總結了1706種人類疾病與表型,與蛋白質表達之間的關系,借助機器學習模型挖掘出極具潛力的疾病預測診斷生物標志物和治療靶點。

對于大眾而言,不久的將來就可以通過血液的檢測,快速鎖定上百種疾病的可能,從而快速進行預防和治療。對于醫學從業者而言,他們將不再需要漫無目的試錯,可以快速尋找到哪些蛋白成為藥物干預的靶點,加速藥物研發和試劑的設計。

AI應用于藥物研發

或將打破“雙十定律”

在醫藥界有一個著名的“雙十定律”,一款創新藥從啟動研發到上市,平均要花10年、10億美元。而現在AI正在用一種更系統、更高效的方式,打通從疾病機制研究到藥物設計的每一個環節。沿著這個研究范式,團隊又取得了一個重大進展。

復旦大學附屬華山醫院神經內科副主任 郁金泰:我們采用數據驅動的手段,發現了一個前所未知的新基因,這個新基因的一個關鍵蛋白是參與帕金森發病的病理傳播中最關鍵的一環,這樣,我們就可以通過干預環節從而延緩帕金森的進程。

最終,團隊快速從7000多個小分子當中篩選到了可以和帕金森致病蛋白結構上能結合的分子,目前這個分子藥物已經進入了臨床前研究階段。在人工智能加速下,藥物的研發一氣呵成,即便是科研人員自己都感慨:速度之快,難以想象。

算法創新

AI加速破解蛋白質序列謎題

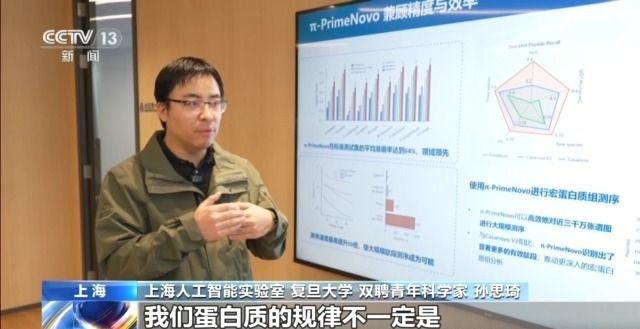

AI不僅能夠預測蛋白質結構,還能預測出蛋白質的重要組成單元氨基酸序列。圍繞這個重要的科研目標,國家蛋白質中心和上海人工智能實驗室的科研人員聯合創新了一個算法模型,讓解答蛋白質謎題的過程又加速了。

在中國,蛋白質研究是如何開展的?記者來到了國家蛋白質科學中心,這里承擔了人類肝臟蛋白質組計劃、中國人類蛋白質組計劃等國際國家級大科學計劃。

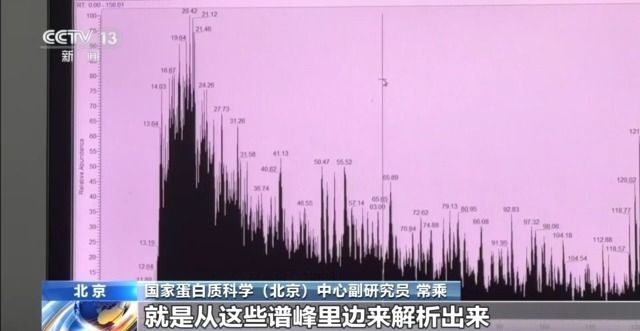

國家蛋白質科學(北京)中心研究員 常乘:我們要做的事情,就是從這些譜峰里解析出它對應的氨基酸序列到底是什么。

總臺央視記者 張春玲:氨基酸雖然有20多種,但是它們的修飾狀態有很多種,科研人員要像解謎題一樣把它們解讀出來,不僅要推導出它們是哪種氨基酸,還要解讀出它們用了哪種修飾,從而徹底地了解一個蛋白質氨基酸的序列。

現在,科學家正在用AI加速這個過程。

總臺央視記者 張春玲:這就是國家蛋白質科學中心和上海人工智能實驗合作的項目之一。通過一種創新的AI算法,科研人員破解了蛋白質序列從頭解析的難題,大大提升了蛋白質序列的解碼精度和效率。

上海人工智能實驗室、復旦大學雙聘青年科學家 孫思琦:現在的大模型都是從左到右一個一個把氨基酸蹦出來,我們的解法是說蛋白質的規律不一定符合人的語言規律,不一定是從左到右的,我們的方法是直接把所有的氨基酸都預測出來。

相比之前的模型,這個AI模型將預測精度提升了45%,速度更是快了80多倍,人們之前無法解析完的海量蛋白質序列預測,現在有望在很短的時間內搞定。

創建蛋白“工具箱”

利用AI設計功能蛋白

在更全面地理解蛋白質之后,科學家們還在嘗試一個更大膽的方向:設計功能蛋白。也就是,利用這些蛋白質的特性,對它們像零部件一樣進行組裝和設計,從而滿足我們的各種需求。近期,上海交通大學研發的Venus大模型就實現了這樣的目標。

上海交通大學研發的Venus模型,可以快速高效地優化改造蛋白,滿足各種產業需求。

上海交通大學特聘教授 洪亮:我們用的是個大模型,它實際上是閱讀了大量的蛋白質氨基酸序列組成以及大量的序列組成所對應的功能標簽。我們就知道一個耐受高溫的、耐受高壓的、耐受高酸的高堿蛋白特征是什么,如果一個普通蛋白沒有這個特征,我就幫它把這個特征加上去。

簡單來說,這個Venus系統具備兩種能力。一種叫AI挖酶,它能在全球最大的蛋白質序列數據庫中,搜索那些符合特定功能要求的“潛力股”,比如耐胃酸、耐高溫的“超能力蛋白”。另一種叫AI定向進化,則是對已有蛋白進行靶向改造,比如提高穩定性、增強活性,讓它成為更好用的“功能蛋白”。

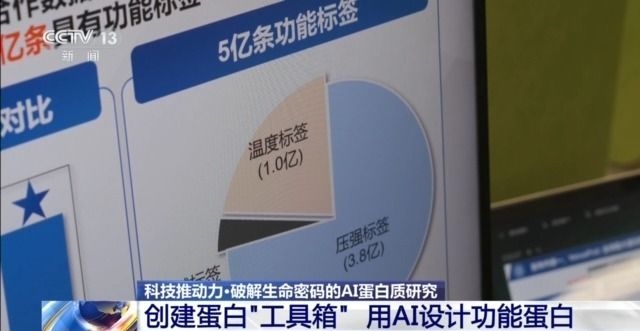

為了訓練這套模型,研究團隊構建了全球最大的蛋白質數據庫,其中包含近90億條序列、數億個功能標簽,甚至包括從馬里亞納海溝火山口等極端環境中采集的耐高溫、耐強壓蛋白序列。這些幾乎涵蓋了整個自然界的蛋白語料,就是Venus創造蛋白的“工具箱”。

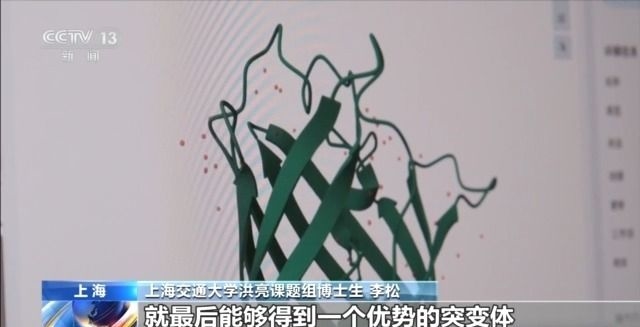

上海交通大學洪亮課題組博士生 李松:科研人員只需要上傳一個蛋白質序列或結構的數據給AI,AI就能在12個小時以內返回設計的結果,然后實驗人員去實驗驗證,并將實驗驗證的結果返回給AI去做一個模型的微調。一般經過兩到三輪的微調,最后能夠得到一個優勢的突變體。

科研人員告訴記者,現在有8個使用Venus設計的蛋白已經走上了產業化的過程。比如一款耐堿性抗體,原本生產過程容易失活,如今用AI改造后穩定性提高4倍,每年為企業節省上千萬成本;還有一款用于急性胰腺炎檢測的酶,優化后成本降低為國際同類產品的10%,且已實現1000公斤規模生產。

我們的身體是一個由蛋白構成的精密系統。如今,AI與蛋白質研究的結合讓我們對生命的理解插上了翅膀,可以更快、更深入地認識、修改甚至是設計這些生命的代碼。

總臺央視記者 張春玲:這次走訪中,我看到的這些新技術還稱不上“包治百病”的靈藥,但它讓我相信,科技可以讓醫學從發現問題,走向預見問題;讓治療從及時止損,走向提前防護;讓健康從命運的變量,變成可設計的常量。

或許,下一個10年,我們就能看到越來越多罕見病、疑難病,迎來突破;看到健康長壽的“終極理想”,更近一步。