十八軍后代譚戎生:傳承兩路精神 為國家的繁榮富強貢獻力量

| 2024-12-18 來源:香巴拉資訊 作者:高如心 歐珠旺姆 王雨潔(實習) | 分享: |

“我幾乎每年都要到西藏去。這些年,西藏的變化,我覺得非常大,特別是前年我走了兩次邊防線,到了墨脫和洞朗,去年又到了吉隆,這些地方都是我曾經工作過的地方,原來這些地方的條件是很艱苦的。”開國中將譚冠三之子——譚戎生對記者感慨到。

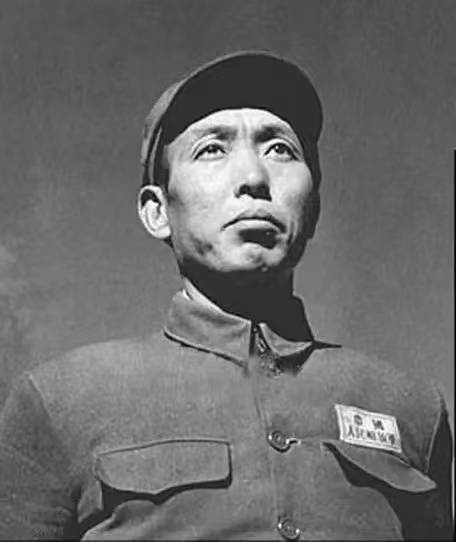

(圖為開國中將譚冠三 )

圖片來源:受訪者本人提供

追憶父輩

解放前,譚戎生的父親譚冠三原在華北部隊,后加入二野,歷經了無數次戰役。他在戰爭年代沖鋒陷陣,為了國家的獨立和人民的解放,不惜奉獻自己的一切。譚戎生的母親李光明也是一位老紅軍,于1933年入伍,與譚冠三在延安相識、結婚。1941年1月,譚冠三帶領部隊在山東與敵人作戰,行軍途中李光明在一個小村莊生產。當時正值日寇掃蕩,村子里找不到接生婆或鄉親來幫忙。譚冠三恰好趕到,在警衛員幫助下接生了孩子。戰事緊張,譚冠三還要帶領部隊繼續去戰斗,李光明就抱著出生不久的兒子一路追隨。行軍途中帶著孩子非常不便,譚戎生曾先后3次被送給老鄉照顧,因母親舍不得又接了回來。后來,譚戎生有了弟弟妹妹,父母因工作繁忙無暇照料他們,就把他們安置在河北農村老鄉家。

在戰斗的歲月里,譚冠三和妻子李光明因為戰爭形勢,不得不長時間與孩子們分離,他們的孩子中有的也不幸在艱苦的環境中夭折。譚戎生眼含熱淚地對記者說,“可以說,我們的父母為了國家的命運,付出了巨大的犧牲。”

(圖為:早年譚冠三家庭照)

圖片來源:受訪者本人提供

1949年10月1日,新中國成立。譚冠三以為期待已久的天倫之樂即將到來,但一紙軍令讓全家團聚又成為奢望。1950年,十八軍受領進藏任務。時任十八軍政委的譚冠三第一時間聯系妻子李光明,希望她能一起進藏。正在河北省委黨校學習的李光明接到電報后,立即著手安置4個孩子。此前,女兒已在河北高陽縣一對農民夫婦家中寄養,小兒子被送給河北深縣一對無兒無女的農民夫婦收養。李光明把譚戎生和二兒子從河北農村送到北京上小學。作為一位母親,孩子是李光明的心頭肉。可作為一名軍人,她還是義無反顧地跟隨丈夫挺進西藏。

家書是父母深沉的愛

在那個交通不便的年代,家書成為譚冠三一家人互相聯系的主要方式。從1952年到1965年,譚冠三先后給譚戎生寫了50封家書。其中,譚戎生記憶最深刻的一封家書,是1962年5月父親得知他成為一名中共正式黨員后寫給他的。

“(得知)3月31日黨正式接受你為中共正式黨員,表示同志的祝賀!”當時,譚戎生一看到這封信的開頭,眼淚就奪眶而出。

這是父親第一次用“同志”稱呼他。譚戎生理解父親這句話的內涵和分量。父親看到黨組織增加了新成員、輸入新鮮血液,這個人又是自己的兒子,肯定非常欣慰。一聲“同志”,讓他和父親之間超越了“小家”的親情關系,成為為共產主義事業共同奮斗的戰友。

父親之后寫給譚戎生的信里,更是對他寄予期望,希望他不斷進步——

“接班的是你們這一代,要成為真正的接班人。”

“牢記住你是一個革命者的后代,永遠保持和愛護這個革命的光榮意義。”

“對一個共產黨員來說,沒有任何的個人要求和所好,只有堅決服從組織分配、積極工作的義務。”

來也匆匆,去也匆匆,是兒時譚戎生對父親最深的印象。“從我有記憶開始,我們一家人幾乎沒有‘齊裝滿員’在一起吃過團圓飯。短暫相聚、長久分離是常態,但父母對我們的教誨從未缺席。”那些與父母聚少離多的日子里,父母的愛化作一封封家書陪伴著譚戎生兄妹成長。

兩路精神扎根心中

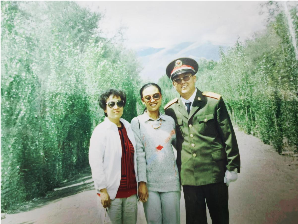

(圖為譚戎生家庭照)

圖片來源:受訪者本人提供

回憶起父親,已經年過七旬的譚戎生告訴記者,“我們一家團聚時,父親常會講起帶領十八軍將士進藏的故事。我那時候少不更事,就會拉著父親的衣袖問,西藏那么苦,為什么還要去西藏?父親總會語重心長地告訴我們,解放西藏,是為了解放那里的勞動人民。舍小家、為大家,全家光榮!”

“戎生”是譚冠三給譚戎生起的名字,意思是“在戰爭中出生的孩子”。成年后,譚戎生在父親的影響下,也成長為一個有責任感、有擔當的人。他在工作中兢兢業業,努力為國家和人民做出自己的貢獻。

“建設西藏、強邊固防是父親的夙愿。”1985年12月6日,譚冠三辭世。臨終之前,譚冠三向組織提出請求:“我死之后,請把我的骨灰埋在西藏!”1986年“八一”前夕,譚戎生護送父親的骨灰來到西藏拉薩“八一農場”。這是譚冠三帶領十八軍官兵在拉薩建立的第一個農場。

父親去世后,譚戎生自愿申請從北京調往西藏:“這不僅是精神的傳承,更是以實際行動告慰父親。”當時,譚戎生就提出,“不留拉薩,不去大城市,要去邊防一線”,他先后在日喀則軍分區和林芝軍分區任職,“如果不是身體狀況不允許,我真想一直留在西藏。”

(圖為譚戎生家人)

圖片來源:本人提供

退休后,譚戎生雖然離開西藏,但依舊心系曾經待過的地方。這些年來,他見證了西藏的巨大變化。以前到墨脫需翻山越嶺,道路不通,現在道路條件極大改善,不僅通車,還有隧道,機場增多。在軍隊建設方面,日喀則部隊從獨立營擴編為團,營房重新建設,供電供水穩定,副食供應改善,集中精力搞訓練和政治學習。在百姓生活方面,沿線百姓安居房越蓋越漂亮,都是藏式小院小樓,實現通路通電。

譚戎生認為,現在的年輕人需要傳承“兩路精神”,要勵志、有信仰,相信共產黨和國家,熱愛祖國,克服困難,堅信辦法總比困難多。他用自己的行動詮釋著父輩的精神,也為后人樹立了榜樣。

編輯:高如心 歐珠旺姆 王雨潔(實習)