出現在西藏寺廟的“八仙”——夏魯寺清代紅色緞繡八仙紋柱面幡

| 2021-05-28 來源:中國西藏網 作者: | 分享: |

漢藏文化交流源遠流長。西藏夏魯寺因其建筑結構形式、精美絕倫的壁畫,成為漢藏文化融合的典范。

夏魯寺位于西藏自治區日喀則市桑珠孜區,始建于公元1087年。13世紀中葉,元朝中央政府在西藏全面施政,清查民戶、建立十三萬戶、設置驛站、派駐軍隊、征兵征稅、任命官員,采取一系列措施,加強對西藏地方的治理。其中夏魯萬戶府,就設在夏魯寺。而夏魯寺與內地聯系的建立,還更早于此。

約公元1329年,夏魯寺在一次自然災害中遭到嚴重破壞(有說是山洪,也有說是強烈地震)。而此時,夏魯萬戶長吉哉正在元大都,元朝皇帝隨即賜予大量錢物以重整夏魯寺。公元1333年,吉哉從內地請來許多工匠,同當地工匠合作,重新修建了夏魯寺,是以形成了現在的形制與規模。從外觀到內飾,我們所看到的夏魯寺既是西藏與內地工匠合作的藝術結晶,也是民族團結的體現。

“元代夏魯寺漢藏藝術展”是西藏文化博物館2020年重點推出的展覽。展覽共展出夏魯寺文物33件(套)。其中,設置于第二單元“漢藏合璧、融合典范”中的紅色緞繡八仙紋柱面幡,色彩鮮艷,刺繡精細,格外引人注目。

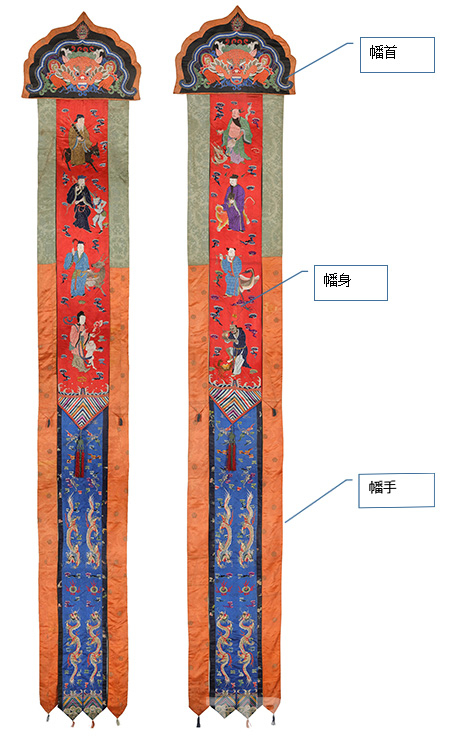

為元代夏魯寺漢藏藝術展現場的清代紅色緞繡八仙紋柱面幡(拼版照片)

幡在我國古代本土文化中是旗幟的意思,后來佛教傳入到中國后,外來文化與本土文化結合,形成了不同的含義。根據使用的場所要求,西藏柱面幡尺寸規格不同,有的寬長,有的窄短些;幡面色彩圖案也有不同變化,但都是幡的一種。

夏魯寺的這套柱面幡,制作于十九世紀,清代,由三部分構成,包括幡首、幡身和置于幡身左右的幡手。尺寸較大,共有左右兩幅,其尺寸均為:長375厘米,寬80厘米。

柱面幡的幡首呈如意形制,中央繡塌鼻獸(藏文???????)。如意紋是中國寓意吉祥的傳統圖案,取自傳統的吉祥器物“如意”,因被人們賦予美好寓意和愿望,造型逐漸由靈芝形、云形、心形演變發展起來,作為輔助紋飾,在建筑、器物、服飾等中經常被采用。

塌鼻獸,《藏漢大辭典》解釋:“一種虛構的野獸,頭如貍貓,鼻部扁平,略似漢族舊俗‘石敢當’上所刻怪獸。藏式建筑中多用此作柱頭裝飾,柱幡上端亦用之。”幡面中的塌鼻獸有一張兇惡的臉,雙眼圓睜瞠視,雙耳旁長犄角,有龍樣卷須,人形雙手撥弄胡須,口吐寶物。也有學者稱其原型為印度神廟建筑中常見的“獅面”(也稱“榮光之面”,Kirttimukha)裝飾,傳入西藏后,融入漢族神話中龍的特質,成為藏漢文化交流的藝術體現。作為辟邪、英勇、如意的象征,塌鼻獸是藏族傳統裝飾藝術中比較常見的紋飾。在夏魯寺建筑中,塌鼻獸多次出現在瓦當、滴水等構件上。

圖為夏魯寺西無量宮南面屋檐刻有塌鼻獸的瓦當

圖為夏魯寺西無量宮南面屋檐刻有塌鼻獸的水滴

柱面幡的幡身分上、下兩部分,呈長條形。上部分是以紅色緞作地,中間用褐色、藍色、青色、粉色和綠色等顏色絲線,以平針、盤金、打籽技法繡出八仙人物組合。

“八仙”乃中國道教傳說中的8位神仙,分別作為“男、女、老、少、富、貴、貧、賤”的代表。因八仙是健康長壽的象征,明清民間盛行“八仙祝壽”“八仙過海”題材的圖案較多,從幡身圖面看,主題繡有八仙、仙鶴、白猴、神鹿、蟠桃等眾多吉祥長壽圖案,描繪的應為八仙赴瑤池為西王母慶壽的情景。

左幅幡身由上到下依次是張果老、呂洞賓、藍采和、何仙姑。右幅是漢鐘離、曹國舅、韓湘子、鐵拐李。

張果老,銀發白須,身著長袍,手托魚鼓,騎坐毛驢上;

呂洞賓身穿道袍,肩背寶劍,手握拂塵,由柳樹精引路;

藍采和,頭扎單發髻,身著蘭色袍,左手持花籃,右手握拂塵,有神鹿相伴;

何仙姑,穿粉色上衣,手持荷花,與捧仙桃的神猴相互對望;

漢鐘離,穿寬袖長衣,袒胸露腹,左手持蟠桃,右手握蒲扇,騎坐瑞獸上;

曹國舅,官服配身,頭頂官帽,手持玉板,騎坐瑞獸;

韓湘子,頭梳雙髻,身穿蘭袍,手按笛孔,口吹橫笛,騎坐仙鶴;

鐵拐李,頭戴金箍,形態佝僂,雙手托握葫蘆,腳踏蟹將。

整體看來,八仙人物面目清晰,姿態各異,手持法物,生動形象。在八仙四周還繡有如意祥云、蝙蝠圖案,底部繡有海水江崖,象征“如意幸福”“福山壽海”,使祝壽主題更加凸顯。

幡身下部分是以寶藍色鍛為地,用金色、紅色、粉色、銀色和青色等絲線,以平針、盤金技法繡出兩組二龍戲珠圖案。使用平金法繡的兩組行龍,龍身纖長彎曲,呈現曲線之美;頭部較小,張口圓目,露牙吐舌;龍身伴有火焰紋、龍鱗呈網狀;爪均為五趾、肘下有翼、尾鰭似條狀。造型上,兩組行龍相對,戲玩著一顆寶珠,寶珠好似燃燒的火球,可能代表先人對太陽的崇拜。綜觀全局,在行龍之間還飾有蝙蝠、祥云、蝴蝶和花卉圖案,圖面紋飾華麗精美,又不失莊嚴之勢。

幡手是幡身左右垂飾的長形帶狀織物。此柱面幡的幡手為綠色地暗花卉紋、橘色地暗花團紋的錦緞,幡手末端縫綴藍、青色流蘇絲穗。

這套柱面幡,將內地的八仙祝壽、二龍戲珠、海水江崖裝飾題材,與藏族傳統的塌鼻獸圖案自然融合,相得益彰,設計頗為用心,為后世研究漢藏文化的交往交流交融,提供了具體而生動的實例。而它是由誰設計、又因何機緣來到夏魯寺?背后的故事也值得我們繼續探尋。(中國西藏網 文/展麗丹)

參考文獻:

[1]王文潔:《敦煌莫高窟唐代壁畫中幡的圖像研究》,《絲綢之路》2020年第1期。

[2]《佛教小百科》(22),北京:中國社會科學院出版社,2003年。

[3]羅伯特﹒比爾:《藏傳佛教象征符號與器物圖解》,中國藏學出版社,2007年。