致敬:三代交通人的西藏情懷

| 2024-12-26 來源:高原子弟兵 雪域老兵吧 | 分享: |

三代交通人的西藏情懷(紀實散文)

吳 ?微

一、生命的綻放

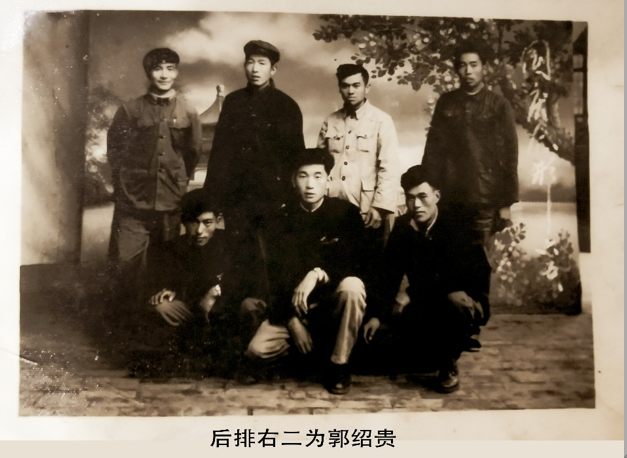

出生于內江一個貧窮家庭的郭紹貴,勤勞善良勇敢,于1957年隨第二批480人來援藏。說是援藏,其實是借用三個月,后來去了西藏就再沒有回來。進藏后分到昌都地區交通局公路工程隊,專門修橋。在高原野外作業,郭紹貴和同事,不僅要經受風吹日曬,還要用簡陋的工具修建橋梁。那個時期修橋,使用的工具簡陋原始,一個鐵撮箕就重約四十斤,里面裝上石子沙土黃泥,工具的重量和建材的重量有百十斤,再由人挑到橋上施工現場,付出的工時體力相當巨大;當時能用上最好的工具就是木制架架車和小型推土機,但都少之又少。那陣昌都的生活很苦,郭紹貴干重活只能吃到粉條、黃花菜、木耳、蘿卜,偶爾吃到土豆和蓮花白,回內地休假,嘴唇都是烏黑的,指甲也翻卷著,身體嚴重缺乏營養和維生素。即使身體出現這樣那樣的毛病,但在修橋時,郭紹貴在單位上每天工作超過8小時,休息時間很少。曾有一句著名的口號:“8小時以內加油干,8小時以外作貢獻。”深刻反映了他們這代人建設西藏特別能奉獻、特別能吃苦、特別能戰斗的精神。這個口號一直延用到他的兒子郭海全參加工作。

就憑著這股干勁和簡陋的工具,郭紹貴和他的同事修建了昌都地區馬草壩雙曲拱橋、俄洛橋雙曲拱橋、賓達雙曲拱橋、昌都地區加玉雙曲拱橋和察雅雙曲拱橋等鋼架橋、木橋,為昌都的社會經濟發展,起到了積極作用。

郭紹貴因為家境太窮沒有上過一個天學,靠他母親賣花生瓜子艱難地養大,雖然沒有文化,他卻是單位上的土木工程師,因為他積累的工作經驗和解決難題的智慧,成為施工現場沒有教材的教材,在他的言傳身教下,土法上馬,因材施工,因事定責,為順利修建橋梁打下了良好的基礎。他還具有極好的記憶,每次到昌都出差辦事,為工友帶買東西,誰要什么他都一一記下,決不會弄錯。這些天賜的本領,也正好用在了職業生涯中,不僅事事做在前,發揮黨員的先鋒模范作用,還在處理棘手的工程難題上,讓領導和同事們打心眼佩服他的能力。

1979年,郭紹貴參加修建昌都桑多雙曲拱橋,指揮負責吊裝施工作業,所謂吊裝,就是把橋預制好的大拱小拱在大橋成型后,吊裝上去安裝。

1979年3月1日這一天,注定不平凡,不知是預感還是心情不好,郭紹貴的四兒子不讓他上班,勸阻他說:“爸爸別去上班了,去了你要死的。”他顯然沒有把兒子的話放在心上,回答道:“我不上班怎么行,工地上還有二十來人等著我,必須去!”

下午兩點過,郭紹貴和同事們在一個塔架上拉一根牽引繩,往紫曲河對岸拉鋼主繩時,忽然無征兆地刮起一股大風,風力挾著沙石鋪天蓋地貼著地皮猛烈刮了過來,飛揚的塵土石子如同子彈亂射,彌漫的塵霧黑墻一般擋著了視線,正在指揮吹哨的郭紹貴,憑經驗得知這股風對施工有極大的危害,當即向大家喊:“同志們,來了,快跑啊……”話音未落,大風即將鋼繩刮斷,當時拉鋼繩的四十多人一下子失去重心,被彈回來的鋼繩全部掃倒在地,綱繩在重力和慣性作用下,像兇狠的狂蟒纏住了郭紹貴,他的腰被折斷,噴涌的鮮血好似天昏地暗中綻放的鮮花,染紅了桑多的天空和大地……他壯烈犧牲時才42歲。那時候郭紹貴的大兒子郭海全才15歲,還在內江上初中,單位發電報來說父親因工犧牲了,他和奶奶都不敢相信這個噩耗,然而通知明白無誤拿在手上,又不能不讓人相信。郭紹貴是個優秀共產黨員,他犧牲后,被追認為烈士,安葬在昌都烈士陵園,他的撫恤金分別給五個孩子每人15元,其母20元。

郭紹貴犧牲后,他的妻子——一個內江山區里的農村人,沒有文化,便留在了丈夫所在單位,因為當時單位在馬草壩有留守人員,他的妻子就當上了生活老師,為留守的孩子們洗衣縫補,生活上給予照顧看護。后來轉正成為正式職工,雖然沒有像丈夫那樣在野外東奔西忙,卻繼續在單位上發揮自己所長,減輕在外面工作的修建人的后顧之憂。

二、第二代辛勤的建設者

郭紹貴犧牲的第三年,他的兒子19歲的郭海全于1981年被招工到父親郭紹貴的原單位參加工作,干的是運沙石、挖基礎、修橋鋪路。因為個子小且單薄,加上父親因工犧牲的原故,單位上給予了一定的照顧,讓他做一些輕巧的活兒。那時,他在察隅修建鋼架橋,冬天趁河水枯竭在河道兩邊趕工挖基礎、打圍堰、炸石頭、抬沙子、和水泥,一天24小時不間斷,工地上17臺柴油發電機連續供給工地照明和運行灌裝沙石機械,人停機器不停,五年中先后修建了察隅的次達橋、扎拉大橋,之后又搬回昌都,住帳篷,隨身的物品:一個洗臉、洗腳盆,三只碗,裝在一個一米見方的箱子里,帳篷七個平方,睡四個人,床鋪是用兩根木凳上面搭的四塊木板,帳篷是冬天冷夏天熱。曾有一位交通局機關的干部下來當書記,住在帳篷里,風吹帳篷嘁哩嘩啦亂響,他覺得帳篷要被吹垮了,一晚上提心吊膽睡不著覺,天亮了還問郭海全,帳篷會不會吹倒?

1985年郭海全結婚,1987年單位下馬撤銷,他將兩歲的孩子留在內地,就調到察隅養護段21道班養護公路。道班里加上他只有四個人,一位是年長的18軍退伍兵、一位中年藏族班長、一位年輕人。藏族班長江擁頓珠,看見他風塵仆仆來到,直言說:“你不要來了,回去吧。這里的工作你干不了。”倔強的郭海全卻說:“我就是來干工作的,有什么干不了的?你們能干我就能干!”但是當他住到一幢十多米長被分隔成八間房、每人所住大概只有七八平米的大木板房時,心是真的涼了。

江擁頓珠為他洗塵,請他吃了一頓道班飯,觀察四周單調的環境,相當艱辛的生活,他甚至都有了離開的想法。他那個道班管的路段是10公里,最好的施工車輛是手扶拖拉機,大部分是馬拉車;所處滑坡塌方的路段,是下察隅最難走的一段,被稱為“大塌方”,只要一下雨就要塌方。道班離縣城40多公里,離下察隅也是40多公里,最好的交通工具是自行車;道班一個季度發一次大米、三斤菜油、面粉和三斤煤油,為了節約煤油,道班上總是在天黑前把第二天的工作布置好。據說曾經在這個養護段做過養護工作的,好幾個患上了精神疾病被送回內地調養,也有不要工作走了的。但是在班長積極認真對待工作以身作則,做在前示范在前的態度,這種煉獄式的艱難困苦,對人身心的考驗雖極其嚴酷,卻讓他受到很大的觸動和感染,他咬著牙堅持了下來。在數年后他當上班長時,才真切體會到江擁頓珠言傳身教的重要性,搞好民族團結,關系和諧,發揮班長的凝聚力作用,才能激發大家為公路建設出工出力,任勞任怨。

正視現實,直面艱辛,既然來了就安下心來,他和妻子以積極樂觀的心態,閑時開荒種菜,養豬喂雞,在等待菜長出來的三個月里,每天用菜油炸過的郫縣豆瓣的下飯,帶去的臘肉、香腸都節省著吃;到了菜地的西紅柿、冬瓜、萵筍等豐收時,兩人吃不完的用來喂豬。道班平時也無私幫助那些在公路上拋錨的師傅,或者過路的老鄉,或來求助的人們,但郭海全更渴望在單調平靜的生活里,和遇見的人說說話拉拉家長,而這人煙稀少的地方,這個愿望是多么的奢侈呀。

有一年過春節,夫妻倆吃年夜飯,年貨就只有一截臘肉,煮肉的湯放了一個蘿卜,再沒有別的菜。郭海全吃著吃著,想起家鄉的老人孩子,看看身邊的情景,心一酸,眼淚就掉下來了。妻子連忙勸他,不要難過,該過年還是過年,日子慢慢會好起來的。他感激比自己堅強的妻子,不僅對自己無微不至的關懷,還在心靈上給予鼓勵安撫。他無法想象假若身邊沒有妻子,自己會是什么樣子,也許頹廢,也許沉淪,也許一事無成……

道班的工作看似清閑,其實很繁瑣。冬季給養路備料,他和班里的同事要在山上找到放牧的馬,套上板車去公路兩邊的山巖處拉石料沙子,每隔一公里放兩堆,到了夏季對路面進行填補維修。每天上班到了中午休息前,有人去附近找水,或自備水帶到工地上,大家就著燒好的茶水吃自帶的干糧飯食,飯后找一塊蔭涼或風小的地方,鋪上防水膠布小寐,再起來工作到天黑才收工,這個傳統一直保持到現在。對于郭海全來說,從事艱苦的道班工作,正是磨礪他意志的最好機會,在荒無人煙的大山里,他的生活波瀾不驚,但他的內心卻跌宕起伏,因為他要考慮自己工段上的塌方應該怎樣快速地處理,路在何時要采用何種辦法修通路等等,這既是使命也是解題,不可躲避也不能輕視,只有腳踏實地的干,認認真真地工作。曾經昌都地區地委書記楊有才對他們高度評價:你們這一代人干工作,我楊有才放心!

郭海全調到10道班一干又是好幾年,后來當了班長,他這個工程比較多條件艱苦的道班,分了一輛手扶式拖拉機,一直用了十年才換上新的。那個時候,10道班的塌方比21道班的少了,但海拔達三千多,氣候卻不太好。

1994年3月,從山上傾泄而下的雪崩,裹挾石塊泥沙,沖斷了11道班管轄的鋼橋以及橋邊的道班房,職工的衣物、機械設備等都沖沒了。沒有沖走的房子里,全部堆滿了泥沙石塊和雪崩帶來的雜物。當時管理著三個工段的郭海全聞訊奔去受災的道班,看見那些職工灰頭土臉,衣衫襤褸,形容憔悴,有的用單薄的衣服罩著頭身,蜷縮在安全地帶,看見他到來全都哭了。道班工作陷入癱瘓,職工搭起簡易帳篷,饑寒交迫地燃起柴禾抵御夜晚的寒冷。郭海全采取果斷措施,讓他的弟弟和另一個藏族職工,在河水枯竭洪水未來之前,趕快過河到段上報告受災情況。那時候沒有電話,交通不便,兩人走到12道班借了一輛自行車,騎到晚上才到了察隅縣城的段部。第三天段部派車拉來救急物資,進行了災后重建,在10和11道班之間,修建了道班平房,兩個班合并,人員有20左右。

2011年后,道班的部分施工條件得到了改善,工具更新換代,班上新增了帶方向盤的大型拖拉機,再后來又換成了農用車,告別開了12年的手扶式拖拉機。從中可以看出,隨著西藏經濟的快速發展,其交通事業也得到了很大發展。1997年他們察隅養護段,榮獲中國交通部頒發的“四級土石公路第二名”,有位部長還說,察隅的路已經養護到了頂峰。說到這事兒,郭海全眉眼兒都溢出快樂的笑意,驕傲和自豪像高原的陽光,在他身上流淌,使他看起來生機勃勃精神奕奕。

更讓郭海全感到欣慰的是,他退休后的2016年起,察隅縣開始對所屬區域道路進行整治擴建,對路段基礎給予擴展加固,2018年后路段變成了柏油路。兩代修路人,父子建設者,獻出生命和青春的目的,不就是為西藏的交通事業奠基,實現西藏交通的全面升級換代和飛躍嗎?這一天終于到來了,所有的苦和累,所有的血和淚,被眼前四通八達的公路網替代,他們可以在天堂、在退休時日里,安然的休息一下疲累的身心,靜靜欣賞他們養護修建的公路車水馬龍川流不息,把西藏的繁榮和文明,把他們寄予的希望傳播到各地,傳播到世界。

在察隅工作了26年,到了2013年郭海全退休了,但他有一個強烈的心愿,就是加入中國共產黨。過去在那個艱難的環境,他一直以父親郭紹貴為自己的榜樣和楷模,不僅繼承了父親的優秀品質,還要像父親那樣敢于擔當勇挑重任。由于當年道班的特殊環境,文化和黨組織生活都不健全,自己忙于工作,雖然滿心飄揚五星紅旗,滿懷對的黨忠誠敬仰,入黨的愿望始終沒有實現。退休后,他關心集體,積極參加各項集體活動發揮余熱,被黨組織接納,實現了一生為之奮斗的理想,成了黨的一員。但對于忙碌慣了他來說,這不是終點,而是新的起點,他還要為黨的工作和組織建設,貢獻自己的熱能。

人們常說,成功的男人背后,有一個賢內助。郭海全的妻子黃懷麗無疑屬于這一類。說起妻子他滿腔柔情和贊賞:“她是有智慧的女人。整個家庭都是她挑大梁。”那時夫妻倆的工資加起來不到400元,要補貼家用和孩子的學費,他們想盡一切辦法增收。

從郭海全調到察隅養護段21道班,黃懷麗就跟著丈夫吃苦受累。那時吃不到新鮮蔬菜,三個月里豆瓣下飯,豆瓣吃完了就吃油炒鹽飯。怎樣改善這種生活?農村出生的她,一刻不閑地開荒種菜,又在當地老百姓那里買來藏豬喂。有一年還喂了三頭豬,到處找豬飼料打豬草,把三頭豬喂大賣了兩千多塊,又做臨時工掙來的錢寄回家鄉給孩子買彩電。1995年,她在離道班不遠處開了一個小商店,不久又開了一個飯館,在當時的察隅縣還算有名氣。正當商店飯店生意紅火之時,1996年,她的身體開始大出血,身上的血色素只有3克了。上察隅縣醫院診治檢查,診斷為了子宮肌瘤,醫生下了病危通知。得知這個消息,仿佛晴天霹靂,打得郭海全一下子懵了,不敢想象妻子出了意外自己以后該怎么辦。但下眼下救人要緊,心急如焚中,他和另兩個朋友準備為她獻血,醫院卻發現沒有抗凝液藥,輸入的血在她身上將產生不良反應。人命關天時刻,他一位朋友打聽到下察隅一個衛生隊有抗凝藥,立即騎上摩托車奔向60多公里外,花了四個小時趕到衛生隊,在手術臺上找到兩盒又趕回來,第二天輸血正好用上。她接受了900毫升輸血,血色素慢慢升到8克以后,夫妻倆找車回內地,在邦達運輸站那天晚上,她身體又開始大出血,找到站里的衛生員打了止血針,連夜叫師傅開車上路。走了六天,到了成都又乘客車回內江,到晚上她說身體太臟了要洗個澡,哪知身體一受熱又大出血了,緊急送到醫院婦產科門口,人就倒了,醫生馬上搶救,將她的子宮切除保住了命。

黃懷麗從死神手中活過來,身體恢復了健康,又回到察隅準備再重新開店做點日用小生意,丈夫大力支持,親自動手搭建了一個二層樓的板房,又租了七八個門面做飲食服務,她以自己的勤勞開店,改善了家庭生活。

其實要說男人們能夠在事業上大展拳腳,取得成績,他們背后的女人們功不可沒。最難能可貴的是,她在丈夫工作生活困難時期,一直默默守候在身邊不離不棄,花去的時間遠遠超過了對孩子的照顧。

黃懷麗還非常有愛心,只要出去游玩見到別人生活困難,她會捐款;今年林芝森林起山火,她又積極捐款。她說自己離開了察隅,但心還留在西藏,很樂意為這份感情買單,為第二故鄉獻上自己小小的心意。

三、托舉使命的繆斯

她是郭海全夫婦的掌上明珠,她是眾多西藏交通發展上第三代留守孩子,名叫郭娟(又名楊妮妮)——一個長相清麗、非常有個性且知性能干的女孩。

小時候的郭娟,對父母的記憶是模糊的,因這他們長期在西藏工作,身邊的親人只有她的奶奶和姨媽。她和大多數西藏的小孩一樣,最怕過節。“我在30歲之前,我和父母、奶奶都沒有在一起過過節,對于過節一直有陰影,不太喜歡過節……這不是我一個面臨的,是整個西藏家庭都面臨的問題。”她說的時候,眼淚止不住流了出來。

說起初次印象中的父母,她正在上幼兒園。有一年冬天,郭海全夫婦回家了,奶奶要她叫爸爸媽媽,她沒有叫出口。眼前的父母在的心里那么陌生那么遙遠,仿佛一道屏障豎在他們之間,誰也無法走近誰也無法打破這道隔膜。她渴望有父母有奶奶全家熱熱鬧鬧的過節,但長到上初中都沒有實現。

她上小學時,母親回到西藏,在沒有文化的奶奶身邊除了被寵溺無助益于習,就到了姨媽家。那個時候大家都窮,父母從西藏回來休假,工資只有幾百,交給姨媽或親戚就是三四百,錢用到一半時,親戚就對她說出你少吃一點,少用一點的話。姨媽雖然當時在政府部門上班,卻數月發不出工資,父母在道班工作領錢也不及時,甚至要回來才能拿出錢來。兩邊的錢經常斷鏈子,又恰好是她長身體、上學最花錢的時候,面臨各項開支入不敷出,各種壓力累積,就產生了許多不愉快。從小她完全沒有受到奶奶的批評或被吃飯問題困擾,但在姨媽家里遇到了,鞋子不穿壞就見不到新的,包括擁有一雙舞蹈鞋也不可得;母親從西藏寄錢給她姨媽,讓姨媽給她做兩件新衣服,可是她從來沒有穿上一件新衣服。姨媽給孩子發壓歲錢的時候,會做得隱蔽盡量不給她,姨媽的孩子帶著她出門買東西時,會說一些難堪的話,讓她的自尊心受到極大的傷害。她從小愛舞蹈,也跳得很好,有一次班上選中她在六一兒童節上跳舞,但要交一百元的服裝費,但遭到姨媽的反對:“你跳什么舞?你是那個料嗎?”受到的這種不公平待遇時,她就開始怨怪父母。盡管老師說她很有天賦,應該把她送到專業地方培訓,始終沒有得到姨媽的贊同,還說農村的孩子能吃飽飯就可以了,就你很特殊嗎?

10歲那年她上小學四年級,暑假完了9月開學,要交一些學雜費,她姨媽就天天念叨:“錢還沒有寄來還要上學?”她的成績在班上數一數二,聽了姨媽這話,覺得成績再好有什么用,學費交不起不如不學了。就趁姨媽不在的時候,獨自離家走了30公里山路,走到晚上回到奶奶家,接到消息的大姨就在奶奶家門口等她,問她為什么離家出走?她說沒有錢我不讀書了,回來打工。奶奶一聽當即就哭了,說把我的撫恤金給你吧……她倔強地說,要讀書我回來讀。心里特別討厭她的母親把她托在姨媽家。

在舅舅、姨媽家過年過節,她會刻意躲避,春節的聯歡晚會節目一概不看,直到現在也不看春節聯歡晚會節目。后來,她工作了有了錢,買來許多新衣服鞋子,母親不解地問她為什么買這么多衣服鞋子不穿,她是想把小時候的缺失補上。

可見沒有父母在身邊陪伴,父母沒有給足孩子應得的天倫之樂,帶給了她多么深的影響和怨憤啊!

她現在出來創業,有了自己的公司,才體會到當年父母和姨媽的艱辛,知道了為什么上了高原人就身不由己,一旦把國事公事融入自己的人生,家事必定居于第二位,二者不可調和、不以人的意志而轉移的因素,是需要當事者在適應的過程中,花費許多的時間精力解決矛盾,這就超額占用了身體力行的動能,降低了自己的生活質量,偏移了顧全大局的重心。她又在不同的時代重復著父母們當年的生活,隨著時間推移,慢慢對父母有深刻的理解,對中國那時經濟現狀的了解后,知道了人生存的不易,經濟條件拮據時,人們為了精打細算總會做出一些過激的、令人不能理解和難以忍受的事,這是生存的必然。雖然沒有得到父母很好的精神撫慰和身體需求,但卻練就了堅韌的性格,抑郁癥候也得到了免疫。之后,她豁然了,心靈的創傷得到自愈,那種叛逆、憤恨的心態才變得平和下來。現在姨媽買房子或借錢,她都伸手援助。

郭娟小學畢業后,考上了鄭州西藏班,畢業再考入香港某校,幾年學業完成后,24歲時結婚生子,先在成都交通廣播干了一段時間,因為婚姻失敗,在西藏的朋友同學大家一合計,讓她來西藏療傷,沒有想到去了就再也離不開了。

她記得自己做過的第一筆生意是賣建材,因為沒有自己的生產線,生意不具備競爭優勢,價格相對比別人高一些。面對自己價格上的不利,還要完成銷售任務,到外面去找客戶接單困難重重,這樣的壓力下她舉步維艱,沮喪又傷心地哭了。這時,來了一位藏族老板對她說,你哭什么哭?她說我沒有生產線,生意做不了;有生產線的人才會報低于我們的價格。當老板得知她來自林芝,要她把單子拿過來。她阻止老板說,你不要簽了,這個價格不占優勢。老板卻說:“就沖你是我們西藏的姑娘,不是你父親或是你爺爺,在后面為我們默默地做貢獻,沒有我的今天。我不還價了,每塊磚加五毛錢。我們賺錢比你容易一些。”當天就把合同給她簽了。其間還有一件感人的事,就是她和一位開客棧的朋友上菜市場買菜,遇到一位湖北公安縣的老板,他說我要謝謝你,如果不是你爺爺輩18軍進藏修通了公路,今天我能在拉薩賣蔬菜嗎?雖然父親不是18軍的,但這件事給了她很深的啟示和激勵,覺得自己的身邊不是空無一人,還有許多這樣的有心人、內地人,他們知恩感恩,從來沒有忘記過18軍,沒有忘記過修建交通公路的開拓者,給他們帶來的福利和便捷,在高原上一直影響和改變著他們的生活質量,提升著他們的幸福指數。

建材工作干了幾個月,郭娟又應聘上了“藍山綠化”公司干辦公室主任,一年里,先后成為總經理助理,再后來是董事長助理。公司后來撤出了,但留下的業務交給她來經營管理。在六七年的努力打拼中,她組建了自己的公司,名為“西藏天祥集團有限公司”,從打工者變為管理者,旗下有固定員工四十多人、項目經理有九個,項目工程上能夠分配使用的人力資源達四千多人;基地有幾百畝供給綠化林園,綠化業務主要負責拉薩周邊和西藏“兩江四河”海拔線上的環境美化、植樹造林、濕地生態等系列工程,生意一直不錯。

“藍山綠化”目前是西藏第一個綠化項目,也是國家的重點項目,啟動的目的,以沙化治理、保持水土流失、打造綠化景觀為主,與大自然博弈,能夠改善拉薩區域的小氣候環境,打破惡劣氣候屏障,已經初見成效。過去拉薩過了國慶天氣干燥,現在卻實現了十月底還有降雨。這樣的前景,未來可期,令人振奮,令人憧憬。

公司經營的業務范圍很廣,其中包括了公路工程項目。有一次郭娟接到一項在某處維護公路整治邊坡重建擋泥墻的工程,她去工地一看,公路邊上的擋泥墻非常結實美觀,可能是第一代或第二代像他父輩們那樣筑路者的杰作,目前算是西藏建設的歷史文物,屬于應保護的對象,也是愛國主義教育的典型實物。于是,她毅然放棄了這個項目。有人說她腦子進水了,到手的錢不賺。她決然地說:賺錢有很多種,但我只賺良心錢。

鑒于小時候親情缺失的經歷,為了不讓自己的孩子再重復她的過去,只要有機會她就要回家和孩子團聚,平均一個月有兩次要買飛機票回成都,如果女兒情緒反常,哪怕坐頭等艙也要回來,數年來花掉的交通費用達30多萬。

在一次她承接的一個邊境工程時,自己公司的員工提出想在放寒暑假的孩子、家屬進藏看看,那種急切和焦慮,與自己小時候境況何其相似,當即決定給進藏的孩子報銷交通費用,這筆開支每年花去達上百萬;她還在工地專門搭建夫妻工棚,安頓探親者。有人常問她,為什么要做這些事?她說,“我要讓這些孩子享受到因交通不便帶來的人文關懷,讓孩子們少一些遺憾,盡量多陪伴在父母身邊。”

她說自己是一粒大自然的沙,跟隨命運的指引,坎坷罷順當罷,除了面對自己認識自己,選擇怎樣的道路已經不重要,重要的是在做一些公益或為他人減輕困難的時候,自己能否持之以恒堅持下去,能否從中得到真正想要的東西?這世上總有許多讓自己吃虧的執迷不悟者,像我的爺爺、我的父母親,他們雖然清貧,卻以無私奉獻擁有了整個世界,這是積極人生態度的表達方式,不僅潛移默化影響了我,也以他們的樂觀精神,引導我放下了很多負面的三觀;未來的路很長,也許我是獨行者,身邊沒有人支撐,但我不怕,坎坷和困境是我的課堂,我要扛起自己的生命,腳踏實地向極限挑戰!

郭娟昂起頭,明媚的陽光照在她臉上,仿佛像傳說中的繆斯女神,又像高原盛開的格桑花,美麗典雅,英姿颯爽,高原的風撫摸她的秀發,如花在風中搖曳舞蹈,充滿了活力;她以這個時代的個性,款款深情撫摸西藏這片熱土,告誡自己:無論處于逆境還是高位,做一個有格局的人,心懷善念,敢于擔當,接受自己的不完美,去創造凡間的大完美……